Notícia

Jorge Molder: Não vou apresentar nenhuma reclamação ao tempo

Em 1977, há 40 anos, Jorge Molder realizou a primeira exposição individual. Seguiram-se muitas outras. A sua obra, que fala sobre o tempo e sobre os tempos, está agora em livro, naquele que é o primeiro volume da Série Ph, dedicada a fotógrafos portugueses contemporâneos e lançada pela Imprensa Nacional.

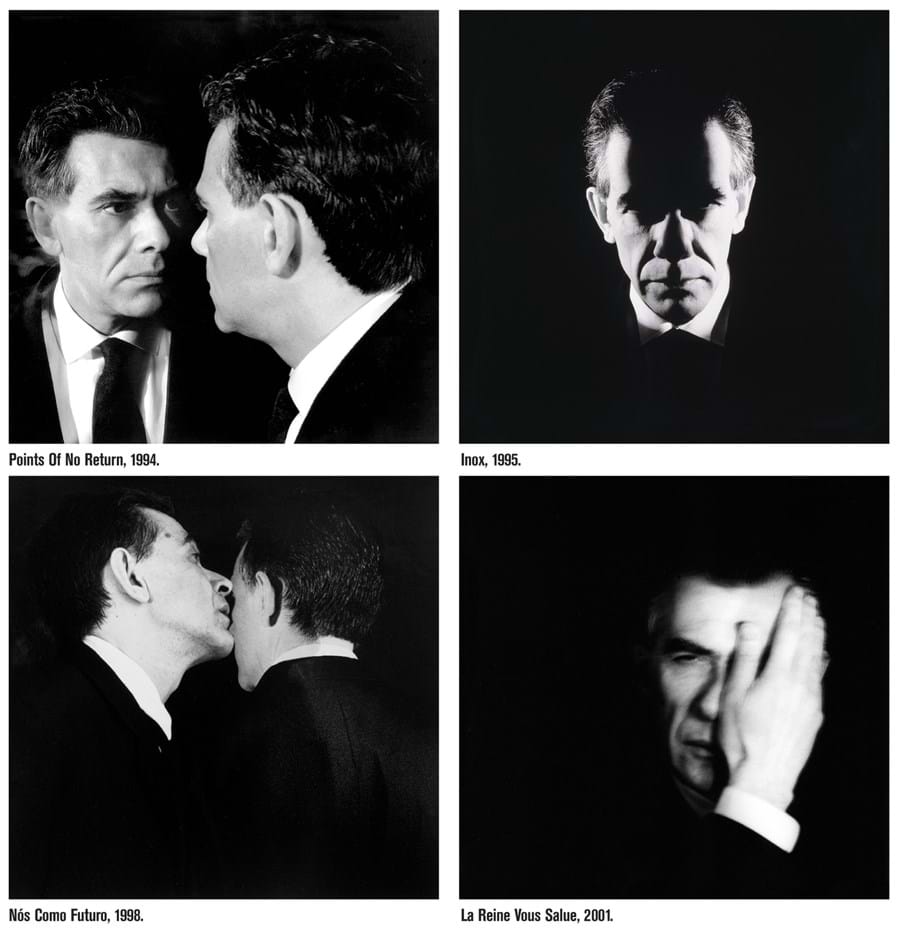

Dele disseram que é um fotógrafo filósofo, ou um filósofo fotógrafo, ele diz que é um construtor de imagens. Jorge Molder nasceu em 1947, em Lisboa, rodeado de livros sobre arte. Em 1977, há 40 anos, realizou a primeira exposição individual. Seguiram-se muitas outras. O seu corpo é o seu principal objecto. O seu corpo ocupa o lugar da representação e revela o tempo que vai passando. Ao corpo, o artista junta espelhos, num jogo de duplicidades, em que o negro é muitas vezes pano de fundo. Entre outras distinções, Molder recebeu o Grande Prémio Fundação EDP/Arte e o Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores. Foi director do Centro de Arte Moderna (CAM). A sua obra, que fala sobre o tempo e sobre os tempos, está agora em livro, naquele que é o primeiro volume da Série Ph, dedicada a fotógrafos portugueses contemporâneos, sob coordenação editorial de Cláudio Garrudo e design de Paulo Condez. Foi lançado esta semana pela Imprensa Nacional.

"Molder, embora filósofo, recusa definir-se como tal. Da sua ambivalência se deu conta bem cedo Van Lier ao escrever: ‘Jorge Molder é um fotógrafo filósofo, ou um filósofo fotógrafo… ele está a realizar uma filosofia da fotografia em cada acto", cita o ensaísta José Bragança de Miranda no texto "Jorge Molder, a fotografia como incisão". Um artigo que integra o primeiro volume da Série Ph, dedicada a fotógrafos portugueses contemporâneos, uma iniciativa da Imprensa Nacional.

"Se com ironia pôde afirmar que usou o seu corpo como matéria porque era o que tinha mais à mão, o facto de o ter fotografado durante 40 anos faz com que o devir da carne se vá inscrevendo nas imagens. (…) Se atentarmos no conjunto das fotografias, Molder faz uma história natural da decadência do corpo, da catástrofe da carne, mas em cada fotografia, ou nas principais séries que o caracterizam, são as formas, os tipos e os conceitos do corpo que são visados. O mesmo se aplica às cidades e aos objectos, claro", escreve o ensaísta.

Neste que é o primeiro volume da Série Ph, José Bragança de Miranda escreve: agora que o percurso de Jorge Molder chegou aos 40 anos – a primeira exposição foi em 1977 – já é possível falar da ideia que o conduz…

A minha primeira exposição foi em 1977, mas eu comecei a fazer fotografia muito antes, já terão passado uns cinquenta e tal anos, mas isso fica aqui registado confidencialmente (risos). E a primeira vez que mostrei trabalho em público até foi a propósito de uma intervenção da Ana Hatherly (1929-2015) na Galeria Quadrum, em Lisboa. A instalação chamava-se "Rotura", era formada por um conjunto de painéis grandes em papel de cenário. Durante a inauguração, a Ana Hatherly destruiu esses painéis, rompeu-os, num jogo em torno das formas dessa espécie de ruínas de papel. Eu fiz fotografias que captam o momento em que ela rasga o seu trabalho. Curiosamente, está patente no Museu Gulbenkian a exposição "Ana Hatherly e o Barroco – Num Jardim Feito de Tinta", onde estão algumas dessas imagens.

A artista plástica Ana Hatherly marcou-o bastante.

Sim, ela marcou muito a minha vida. É uma artista que acompanhei desde pequenino, por razões de amizade e familiares, e por outro lado ela teve um percurso extremamente interessante, e era curioso para uma pessoa mais nova acompanhar a sua evolução. E essa minha primeira mostra ao público acabou por ser um dado imprevisto e improvisado… Vou contar-lhe uma história que não tem nada que ver com a entrevista nem comigo, mas é uma história incrível: quando o Man Ray (1890-1976) chegou à Europa, fez uma exposição em Paris e, enquanto não chegava ninguém, ele decidiu ir dar uma volta. Passou por uma loja de ferro-velho, comprou um ferro, num outro sítio comprou pregos, depois colou aquilo tudo e fez uma peça que ainda entrou nessa dita exposição. Aquela célebre obra de Man Ray, ["The Gift"], foi feita no decurso dessa exposição! Acho graça a esta história. Como é que uma das peças de referência do princípio do século XX é criada assim, mais ou menos por acaso? É curioso.

E foi mais ou menos o acaso que o levou a fotografar a aldeia de Vilarinho das Furnas, objecto da sua primeira exposição individual em 1977?

A exposição chamava-se "Vilarinho das Furnas (Uma Encenação), Paisagens com Água, Casas e Um Trailer", um nome que englobava quatro séries – e que integrava também o trailer que incidia sobre a intervenção da Ana Hatherly. Relativamente à aldeia comunitária Vilarinho das Furnas, eu estava a passar férias e apercebi-me de que devido à seca de 1975 – um ano muito quente politicamente, mas não só –, a aldeia que tinha sido devorada por uma barragem estava então descoberta, eu fui lá e fotografei-a. Uns anos depois, a barragem foi despejada e a aldeia voltou a ser fotografada por pessoas como Ernesto de Sousa ["The Promised Land: Requiem para Vilarinho das Furnas, 1979]", entre outros.

E o que é que o Jorge Molder fotografava aos 15, 16 anos?

Já na altura, em miúdo, interessava-me por questões relacionadas com objectos e com a luz e a relação entre esses objectos e a luz. Ainda hoje é um pouco assim. É minha convicção que as pessoas não mudam assim tanto ao longo da vida. Penso que tive uma aproximação à fotografia mais instintiva do que propriamente pensada. A pessoa depois vai pensando demasiado sobre os assuntos e vai tentando dissolver o pensamento. Se o pensamento não desaparece, a arte torna-se uma coisa muito complicada.

Então, o pensamento tem de desaparecer?

Não é nesse sentido. Na arte, têm de intervir muitas coisas, e o pensamento tem um lado intensificador que produz aprofundamentos, mas por outro lado retira o carácter espontâneo e uma aproximação mais próxima, uma aproximação mais à flor da pele. Não quer dizer que se possa improvisar o imediato, a espontaneidade, o contacto directo, mas de algum modo pode retirar-se um bocadinho a carga do pensamento – mas, claro, o que é que os artistas fazem? Estão sempre a pensar. Tem de se encontrar uma maneira de jogar entre o pensamento e a acção, a arte não é pensamento. Não vamos falar dos artistas conceptuais…

Não se considera um artista conceptual?

Não me considero um artista conceptual, mas considero-me um artista muito contaminado. E sou contaminado por muitas coisas, sobretudo pelo quotidiano. O quotidiano interessa-me muito, mas não é o quotidiano unicamente visual, é o quotidiano que tem que ver com a vida na sua globalidade, partindo do princípio que eu acho que a vida e a arte têm uma relação muito complicada. A única fonte de inspiração da arte é a vida, não há mais nenhuma. Mas a arte não tem nada que ver com a vida.

Mas é a arte que melhor espelha a vida?

Aí, tenho medo da questão "espelhar". Será que a arte espelha a vida? Não sei.

Agora já é possível falar da "ideia que o conduz"? Dizia, numa entrevista: "Parece haver uma constante que é o tempo (…) Quando se trabalha muito tempo sobre a mesma coisa, como é o meu caso, há algo a que é impossível fugir, e que são as marcas do tempo sobre as coisas. O meu trabalho tem muito a ver com essa visão devoradora do tempo".

Sabe porquê? O tempo introduz um factor perturbador na relação entre a arte e a vida, é como se as duas coisas se desenvolvessem separadamente mas, a dada altura, ocorressem fendas que deixam que uma espreite a outra, e eu acho que quem tem culpa disso tudo é o tempo.

O tempo como malvado. Ou não.

Isso faz-me lembrar um poema genial do Vitorino Nemésio que se chama "O canário de oiro" [Tempo, molde de todos os lugares/Pegada de quem desaparece/Esquema de bocejos e de esgares/Frio de tudo o que arrefece"]. Mas eu não sou tão castigador do tempo, o tempo é uma espécie de uma cobrança inevitável.

Mas é uma cobrança.

É e não é. E porquê? Temos de pensar que a vida das pessoas é sempre diferente, há pessoas que desejariam apagar o tempo e voltar para trás, depende da história de cada um. Há pessoas que estão em dívida para com o tempo, e há outras pessoas para quem o tempo está em dívida para com elas.

O tempo está em dívida para consigo?

A minha relação com o tempo é uma relação de pensar que o tempo passa, mas não há nada que me faça querer anular o tempo, porque uma pessoa pode querer anular o tempo, uma pessoa pode ser confrontada com situações tão dolorosas que pode querer anular o tempo. Eu não, e só tenho de agradecer, não sei a quem, há pessoas que sabem, eu não sei, mas tenho de agradecer.

Talvez ao próprio tempo.

Fica ao tempo, então.

O tempo vê-se no seu próprio corpo, que é quase sempre o lugar da (sua) representação. Como disse numa entrevista, é uma personagem mais ou menos indistinta. Um "here comes everybody", é todo o mundo e não é ninguém.

Todo o mundo e ninguém. É uma coisa antiga que vem da Idade Média. Também está em James Joyce, de uma maneira extrema, sobretudo no último romance (em vida), "Finnegans Wake". Porque é que eu digo isto? Se uma pessoa está a fazer um auto-retrato, supõe-se que está a captar qualquer coisa dela que tem que ver com intensidade, com aprofundamento, com exploração da "psique", ou assim. Se não está a fazer auto-retrato, se está a representar, não há exactamente um ponto central, um aprofundamento ou um tomar o ego como o alvo. Então, se não é isso, é tudo? Não. É algo que fica a meio caminho entre a singularidade e a pluralidade, é uma coisa que fica entre dois limites, entre duas paredes, entre duas marcas, não sei muito bem.

E como é que os objectos entram na sua auto-representação?

Sempre achei que os objectos são mais auto-retratos do que as auto-representações. As pessoas são muito os objectos de que gostam. Não sou capaz de dar um exemplo, mas se eu procurar no meu trabalho a minha relação com algumas coisas, e estou a falar de objectos, é como se esses objectos possuíssem características que me pertencem. Atenção, eu não sou uma pessoa de objectos no sentido de coleccionismo, mas estabeleço uma relação de piscar de olho. Pode apetecer-me fotografar uma chávena, pode não me apetecer ter essa chávena, mas nesse momento há um encontro.

Um dos objectos a que recorre com frequência é ao espelho, que lhe permite trabalhar o tema da duplicidade. Contou que, em pequeno, costumava esbracejar junto ao espelho para ver o desfasamento entre si e o seu reflexo.

Um dos objectos a que recorre com frequência é ao espelho, que lhe permite trabalhar o tema da duplicidade. Contou que, em pequeno, costumava esbracejar junto ao espelho para ver o desfasamento entre si e o seu reflexo.

É como se não fosse possível surpreender o desajustamento. Vi um filme em que há um tipo que chega a casa mais ou menos embriagado e que, perante o espelho, tem sempre a preocupação de perceber se ele é ele ou é o outro, que é sempre uma questão complicada, e eu penso que quem mais longe foi nesse tema terá sido o (Michelangelo) Pistoletto, ele é o homem dos espelhos. A dada altura, ele percebe que ao substituir o negro pelo espelho cria um espaço mais vasto, mais infinito, que se propaga. Pistoletto fez a instalação "Metro Cúbico de Infinito num Cubo Espelhado", revestida internamente por espelhos – que é algo que multiplica, que transforma.

Assim como a magia, uma ideia presente no seu trabalho.

A magia tem que ver com duas coisas, com o multiplicar e com o fazer desaparecer, e os espelhos são bons para essas duas coisas.

E o negro?

O negro é super-importante. Já viu o que é que seria um ilusionista trabalhar em fundo branco e com as luzes todas acesas? Não conseguiria enganar ninguém. O negro é bom para tudo, para fazer aparecer, para fazer desaparecer, e também para aldrabar as pessoas, não se consegue aldrabar ninguém com o branco. A única série branca que fiz até hoje chama-se "Pinocchio" (2006-2009), e é uma série sobre a morte, não tem mediação, é tiro e queda.

Diz de si que não é fotógrafo, que não é filósofo. Que é um construtor de imagens.

A filosofia acabou por ser muito importante na minha vida, porque fiquei a pensar em algumas coisas que aprendi. Não sei exactamente o que retirei de lá. Nós nunca sabemos nunca nada sobre nós, sabemos apenas umas coisitas. No outro dia, aconteceu-me algo que me deixou perplexo. Fui à Cinemateca rever o filme que o António Reis fez sobre o Jaime [Fernandes], um tipo que esteve trinta e tal anos encarcerado na oitava enfermaria do Hospital Miguel Bombarda e que deixou um espólio grande com desenhos absolutamente tremendos. Ao rever o filme, percebi a força que deve ter tido em mim quando o vi pela primeira vez, em 1974. Ou seja, há imensas coisas na vida que nos empurram, mas perdemos o rasto e de repente percebemos: ena pá, a forma como isto alterou a minha vida!

Uma imagem ainda pode valer mil palavras? Ou o excesso retirou-lhe eventual poder?

O meu mundo das imagens é o mundo enquanto leitor de jornais, como toda a gente. A questão que coloco é: eu sei mais sobre o mundo ou sei menos? Falando de magia e de transparência, não há nada como uma boa transparência para fazer um truque, a primeira coisa que um ilusionista faz é mostrar que não há nada nesta manga, nem na outra manga e depois prepara-se para nos enganar. A questão da transparência, da política e da imagem também passa um bocadinho por aqui. Hoje em dia, de cada vez que um político nos diz que vai haver transparência, temos a sensação de que essa transparência vai ser muito pouco transparente…

Mais do que a fotografia, foi a imagem que sempre o fascinou.

No fundo, as coisas não se mudam tanto quanto isso, sei lá, nunca me apeteceu ir fotografar o dia-a-dia, não estou a dizer que é melhor ou pior, não estou a tentar fazer um escalonamento, estou a falar da forma como as coisas me aconteceram, a mim. Em minha casa havia fotografias extraordinárias, mas já nessa altura eu encarava-as como uma coisa distante, não sei bem.

Sei que o seu pai era de origem húngara e tinha negócios ligados à arte.

O meu pai tinha uma ligação muito grande com a arte, sim. Infelizmente, não tive uma grande ligação com o meu pai, porque ele morreu quando eu tinha 11 anos, mas tive uma relação com a biblioteca dele e a biblioteca dele era uma biblioteca altamente composta por livros de arte. Posso perceber, a partir daí, que os interesses dele incidiam sobretudo no campo artístico.

Na adolescência, já percorria cinemas e galerias em Lisboa.

A cidade era um espaço altamente acolhedor, hoje em dia a cidade é um sítio agreste. Lisboa era uma cidade altamente sofisticada, mesmo no tempo do antigo regime. Era um mundo de restaurantes extraordinários, um mundo de coisas que, apesar de tudo, iam acontecendo. Por vezes, temos uma visão um bocadinho redutora dos tempos passados. As livrarias, antes do 25 de Abril, já tinham algumas coisas e, quando queríamos adquirir coisas proibidas, sabíamos onde e como fazê-lo. Toda a gente sabia. E havia uma diversidade interessante nos cinemas. É verdade que isso tem que ver com o tempo, com os tempos, o cinema é hoje uma coisa relativamente mais privada, vê-se em casa. Dantes, se queríamos ver um bom filme, arriscávamo-nos a esperar dois ou três dias até conseguir bilhetes, e as salas até eram muito grandes.

Espaços como o Éden, São Jorge, Panorama, Condes, Tivoli…

Eram cinemas fantásticos. Havia ali uma dimensão do cinema que se perdeu – a de ver um filme com centenas de pessoas ao pé de nós. E era tudo mais lento. As sessões eram mais espaçadas…. Vivíamos tempos de clausura, claro, mas é preciso conjugar duas coisas, o tempo e os tempos. O tempo do antigo regime não é um tempo de tolerância, não é um tempo de liberdade, mas, ao mesmo tempo, o tempo geral era um tempo em que o tempo era mais liberal.

Como assim?

Tínhamos mais tempo. Mas isso não tem que ver com a circunstância e com o lugar, tem que ver com a passagem do tempo.

Ainda vai ao cinema?

Volta e meia, vou ao Nimas, ao Monumental, ao Corte Inglés. Mas vou pouco, vejo cinema em casa, tenho uma boa colecção, quando me apetece ver um filme, vejo. Por feitio, sou mais conformista, a minha mulher [Maria Filomena Molder] é menos, ela continua a achar que ver um filme no cinema é outra coisa. E é! Mas eu, por preguiça, digo que não. Por preguiça, sou capaz de tudo (risos).

A seguir a ver um filme, havia o ritual de se falar sobre esse filme. Com o cinema em casa, debate-se menos? Aliás, hoje pensamos menos sobre as coisas? Opina-se muito, mas falta pensar? Faltam pensadores ou falta escutá-los? Estão escondidos, andam por aí, já não existem?

O mundo era diferente. Jornais como o Diário de Lisboa, A Capital, Diário Popular, por exemplo, tinham vários suplementos literários, e bons, e isso morreu, os jornais estão a desaparecer, a agonizar. Mesmo no tempo da censura, até grandes escritores muito relacionadas com zonas firmes de esquerda, como Carlos de Oliveira, eram respeitados. Os intelectuais hoje têm menos peso na opinião pública. Mas não gosto muito de julgar os nossos tempos, porque há uma visão catastrofista que diz que vivemos uma superficialidade total e que somos reduzidos pelo telemóvel e pelas redes sociais. Não é que eu não tenha essa visão, mas gostaria de ter um maior recuo e distanciamento para avaliar, até porque tendemos a romantizar os tempos passados. Por um lado, apetece-me dizer que estamos a entrar numa idade das trevas, numa idade da pós-verdade, mas ao mesmo tempo gostava de ter um bocadinho mais de tempo para ver como é que tudo vai evoluir. Para relativizar. Não gosto muito de juízos extremamente definitivos.

Por um lado, vivemos uma uniformização assustadora, que ultrapassa as visões do Orwell, por outro há uma singularidade nova, disse numa entrevista à revista Sábado.

Não estou em condições de responder, eu ainda não sei o suficiente. É óbvio que há coisas que faço hoje e que nunca poderia ter feito antes – que é, por exemplo, ouvir uma melodia, perceber que melodia se trata e colocá-la no telemóvel e, graças à nuvem, passá-la logo para o meu leitor. Isso parece uma coisa quase milagrosa. Por outro lado, antes havia um efeito quase tagarela e invasor da rádio que era simpático e que desapareceu. O que eu acho que é substancialmente diferente de todos os tempos é o facto de hoje termos todo o passado à nossa mão. Nós vivemos rodeados de mortos, temos acesso a todos os filmes antigos, a todas as músicas antigas, de todo o lado e de todos os tempos. Vivemos numa discoteca global.

Vivemos numa discoteca global e ao mesmo tempo parece que estamos mais individualistas.

Eu estou um bocadinho fora, mas parece que já não somos capazes de cantarolar, nós não cantarolamos, nem assobiamos, passamos de uma música para a outra; as músicas sucedem-se num completo silêncio, isso é muito estranho, não é? Se me perguntar se eu gosto da música que se faz hoje, respondo imediatamente que gosto imenso, mas logo a seguir, se me pedir para eu cantarolar uma música da última geração, eu não sei. Sou capaz de a mostrar aqui no meu telemóvel, mas não sou capaz de a cantarolar.

O nosso cérebro estará a funcionar de forma diferente face a tantos estímulos.

Estive na conferência ["Há Lugar para Heterodoxias"], com Eduardo Lourenço, a minha mulher e José Pacheco Pereira. Ao falar sobre esta coisa dos "devices", Pacheco Pereira dizia que não acreditava que alguém pudesse ler o "Guerra e Paz" num tablet, e eu também acho, mas de facto estes dispositivos transformaram muito a nossa relação com as coisas. A verdade é que podemos trazer no bolso toda a música de que gostamos. Agora é tudo mais indistinto. E somos estimulados por tanta coisa que o tempo se tornou uma raridade. Podemos fazer tanta coisa, tanta coisa, mas tanta coisa, que não sabemos o que havemos de fazer. A minha mãe tinha uma expressão fabulosa: não sei se hei-de ir para os Prazeres ou se vou para a Ajuda. É um bocadinho isso, sentimo-nos um bocadinho perdidos porque a oferta é excessiva. Com tantos mecanismos que nos ajudam a poupar tempo, o tempo tornou-se um bem muito raro. Quando eu era miúdo, as férias grandes eram mesmo férias grandes. Para os miúdos de agora, para os meus netos, as férias grandes não dão nunca essa sensação de que o tempo nunca mais acaba… Mais uma vez, não quero fazer um juízo definitivo sobre estas coisas, até porque visões catastrofistas acompanham praticamente a humanidade desde o tempo do Adão e Eva – "isto não anda nada bem, dantes é que era melhor"... Não sei.

Gosta de partilhar conhecimento artístico com os seus netos ou a prioridade é mesmo brincar com eles?

Tenho muito mais a preocupação de brincar, não tenho a tese do Mark Twain, que dizia que os avós gostam muito dos netos porque têm um inimigo comum. No meu caso, não é assim, mas tenho a ideia de que os pais são mais educadores e os avós são mais deseducadores. Mas é uma deseducação educativa, é só uma educação que não tem um carácter metódico e disciplinador. Brincar e estabelecer um sistema de aproximação que não seja uniforme é algo fundamental e cria uma certa cumplicidade. Hoje já falamos muito sobre cinema e assim, porque os miúdos foram crescendo e naturalmente interessaram-se, não é nada artificial.

Foi director do Centro de Arte Moderna (CAM). Como avalia a relação de Portugal com a arte?

Acho que há uma relação muito conflituosa. Não estou a dizer que o panorama artístico português não seja, e acho que é, altamente activo e inovador, o que digo é que alguns mecanismos ou dispositivos deveriam estar mais bem cimentados… Penso que os artistas têm obrigação de fazer por si próprios, mas há situações em que o Estado tem mesmo de intervir e responder melhor. Afinal, o cinema português talvez tenha feito muito mais por Portugal do que os institutos de promoção do país no estrangeiro. Eu li mais páginas em jornais estrangeiros sobre realizadores portugueses, antigos e jovens, do que propriamente sobre a promoção institucional de Portugal. Os realizadores portugueses, ainda que sem grandes apoios, têm feito obras altamente consistentes e muito apreciadas.

Tem um trabalho vasto e reconhecido, mas diz também que teve sorte…

Considero que tive essa sorte. Conheci algumas pessoas que têm razão de queixa, que não tiveram sorte, que tudo lhes falhou. Eu não tenho razões de queixa, não vou apresentar nenhuma reclamação ao tempo.