Notícia

Se Portugal virou a página da austeridade, o livro é o mesmo

O actual Governo prometeu desde o início virar a página da austeridade, mas a oposição defende que António Costa nunca o fez verdadeiramente. Que versão de Portugal é a verdadeira?

O Governo abandonou ou não a austeridade? A discussão vai directamente ao coração do debate político actual. As duas trincheiras estão tão separadas que até parece que estamos a falar de países diferentes. A verdade é que é difícil encontrar os cortes drásticos de que fala a direita, mas só com muita ginástica argumentativa se consegue negar que a austeridade ainda está viva em Portugal.

Há uma semana, o ministro da Economia disse que o Governo "acabou com a austeridade", retomando uma mensagem recorrente do Executivo que tem defendido que "virou a página" da austeridade. Para o PSD e CDS, a austeridade continua a existir, mas é agora "manhosa". Falam de um colapso dos serviços públicos e dizem que o Governo dá com uma mão e tira com a outra em igual medida.

Em que ficamos? Parte do problema está no termo "austeridade". Não é propriamente um conceito técnico pelo que a sua avaliação depende de interpretação política.

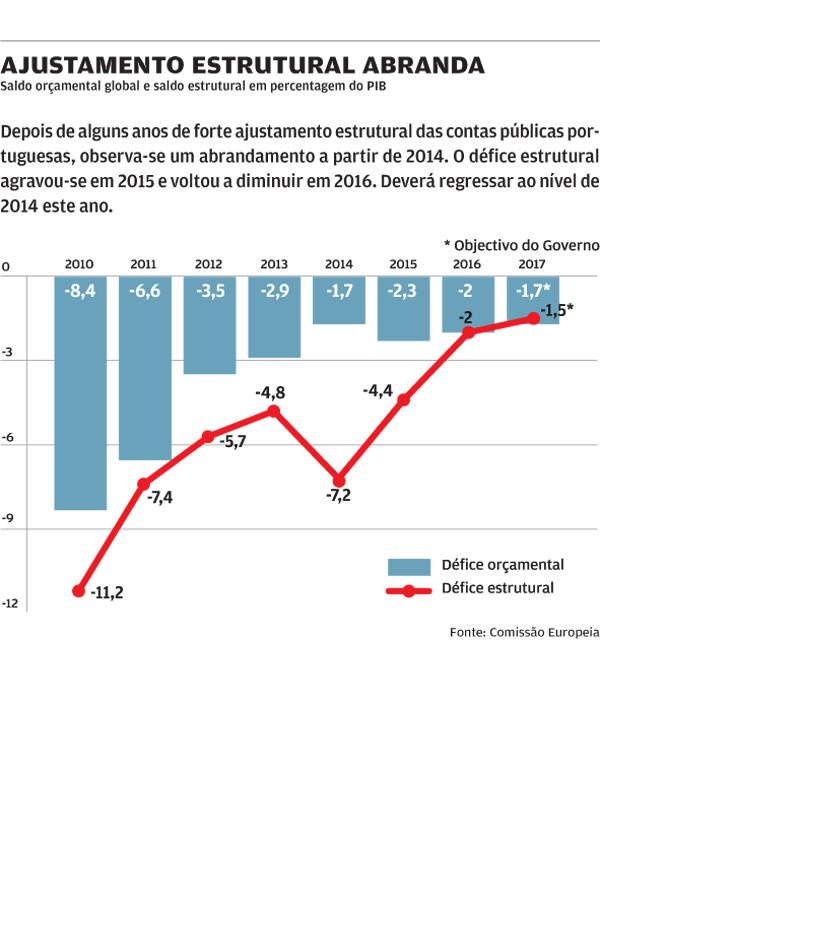

Ainda assim, quando os economistas falam em austeridade, normalmente estão a referir-se a um ajustamento do saldo estrutural. Isto é, o saldo orçamental expurgado o efeito de medidas extraordinárias e da flutuação do ciclo económico. Por essa métrica, a austeridade continuou a existir em 2016, tendo-se acentuado face a um 2015 expansionista. No ano passado, o défice estrutural melhorou de 2,3% para 2% do PIB. Ou seja, de forma simplista, foram retirados mais recursos à economia do que foram injectados. E o objectivo é continuar até atingir um excedente de 0,25%.

Ou seja, houve austeridade em 2016 e está prometida também para o futuro. Assunto encerrado, certo? Não é assim tão simples.

A austeridade tem várias velocidades

Em primeiro lugar, o ritmo de consolidação orçamental abrandou significativamente. Entre 2010 e 2014, o défice estrutural passou de 8,4% para 1,7%. Quase 1,5 pontos ao ano. O Governo prevê um ajustamento de 0,3 pontos este ano. Além disso, este ajustamento é feito com o maior crescimento económico em 17 anos. É como correr com vento nas costas. "Austeridade é responder a crises com aperto orçamental. Em crescimento, esse debate deixa de fazer sentido. Não consigo dizer que se está a fazer austeridade quando se estimula a procura agregada", sublinha Ricardo Paes Mamede, professor do ISCTE.

Para Joaquim Sarmento, do ISEG, austeridade "significa medidas que de forma directa reduzem o rendimento das famílias". "Nesse conceito temos como austeridade o aumento de impostos, o corte de salário, pensões e prestações sociais", argumenta. "A austeridade não começou com a troika e não terminou com este Governo", uma vez que grande parte das medidas tomadas entre 2010 e 2014 ainda vigoram. O que 2016 e 2017 trouxeram foi "uma redução da austeridade".

Professor do ISEG

De uma perspectiva técnica, agravar em 100 milhões de euros o IRS é igual a diminuir em 100 milhões o investimento público. Podem ter impactos diferentes na economia, mas é sempre rendimento de alguém – famílias ou empresa – que é cortado. Porém, talvez seja difícil encontrar quem ache que é igual reduzir-lhe o salário via cortes ou impostos e adiar a construção de uma estrada ou uma escola. O termo austeridade tem uma dimensão de "sofrimento social" decisiva para o avaliar, nota Paes Mamede.

A experiência vivida durante os anos mais duros da crise associou austeridade a cortes nos salários e nas pensões e a agravamentos significativos dos impostos directos – o famoso "enorme" aumento de impostos. São medidas que penalizam directamente o rendimento das famílias, a que se juntou um desemprego recorde.

Nesta legislatura, o movimento tem sido em sentido contrário, marcado pela devolução de rendimentos. A sobretaxa de IRS foi eliminada, os cortes nos salários da Função Pública revertidos, houve aumentos do RSI e do CSI, bem como medidas não orçamentais, como a subida do salário mínimo. Tudo somado, isso resultou num aumento do rendimento das famílias (mais 6,3% desde o ponto mais fundo da crise).

Dar com uma mão para tirar com a outra?

Houve também medidas em sentido contrário que afectaram, ainda que indirectamente, o rendimento das famílias. É o caso do das subidas do ISP e de outros impostos sobre o consumo, bem como a criação do adicional do IMI (para famílias com mais património). PSD e CDS argumentam que o Governo dá nos impostos directos, mas tira em igual medida nos indirectos, mas isso não se verifica. A carga fiscal caiu em 2016 de 34,5% para 34,2% do PIB.

Na despesa, observou-se um forte controlo dos gastos, principalmente no final do ano e através das tão discutidas cativações. Em paralelo, surgem notícias de aumento do tempo de espera para cirurgias ou de falta de material em serviços de saúde e educação. Ainda assim, cativar não é cortar. Depender mais de cativações levanta questões importantes sobre transparência e discricionariedade das decisões das Finanças, mas falamos de 1,1% da despesa total.

Quando se olha para as rubricas orçamentais, não é fácil encontrar os cortes drásticos de que fala a oposição. Os consumos intermédios – onde estão as compras de bens e serviços, curiosamente designados antes como "gorduras" – cresceram 300 milhões de euros em 2016 e estagnaram em percentagem do PIB. Por outro lado, em contabilidade pública, identificam-se quebras em algumas áreas e subsectores em 2016, que estão este ano a recuperar. Contudo, pode argumentar-se que o aperto dos últimos anos não foi aliviado e portanto a degradação dos serviços é cada vez maior.

Professor do ISCTE

Sem cortes nem agravamentos fiscais, o défice caiu por magia? Não. "O ‘milagre orçamental’ de reduzir o défice e simultaneamente repor salários e terminar a sobretaxa foi possível com a combinação de mais crescimento, mais impostos indirectos e menos investimento e despesa com serviços", diz Joaquim Sarmento.

A análise do Conselho das Finanças Públicas conclui que 83% da descida do défice foi conseguida pela despesa. Ela chegou, essencialmente, via investimento público, que atingiu o valor mais baixo pelo menos desde a década de 90. Mesmo que não tenham sofrido cortes nominais, todas as rubricas da despesa cresceram abaixo do PIB em 2016, o que se traduz numa redução do seu peso no PIB. Na dimensão não estrutural, o ano passado teve também a ajuda da já referida aceleração da economia e de medidas extraordinárias, como o perdão fiscal.

2011 não é 2016

É também justo referir que as diferenças entre o presente e o passado não se explicam só pela preferência dos governantes. Recentemente, um artigo de opinião no The Guardian argumentava que o caso português provava que era possível ter seguido um caminho diferente, sem austeridade. Importa lembrar que 2011 e 2016 não são iguais. O ponto de partida era um défice de dois dígitos, mercados fechados e um memorando de entendimento assinado com a troika, da qual fazia parte uma Comissão Europeia muito menos flexível. Nunca saberemos o que faria um Governo de António Costa e Mário Centeno. Talvez algumas escolhas fossem diferentes, mas se quisessem ficar no euro, o défice provavelmente teria mesmo de descer.

A discussão em torno da austeridade é sensível porque confronta todos os actores com realidades desconfortáveis: PS, BE e PCP aceitam cumprir as exigências de consolidação de Bruxelas (foram até mais longe em 2016) e aprovaram aquele que deve ser o maior excedente orçamental sem juros do euro; PSD e CDS vêem o Governo endireitar as contas públicas, ao mesmo tempo que devolve rendimentos e a economia cresce, oscilando entre acusações de irresponsabilidade e austeridade encapotada.