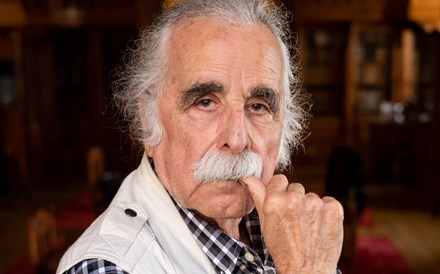

São dele as fotografias da série "Lisboa, Cidade de Sal e Pedra" - um retrato de um Portugal a querer partir. Em 1966, as mulheres do país vestiam-se de negro. O fotógrafo Jorge Guerra, nascido em 1936, morava em Londres, veio a Lisboa passar o Natal e encontrou uma cidade sem sorrisos. Numa conversa feita de ziguezagues, ou a vida não fosse assim, sobretudo a sua, Jorge Guerra partilha um bocadinho da sua história, que é também a nossa história. Fala de Elvas e das herdades da família, de Lisboa e do Colégio Moderno, de Silva Porto e do Hotel Girão. Fala de Londres, de Montreal e de Toronto, onde reside. Veio a Portugal para o lançamento de um livro sobre a sua obra. "Ph.07 Jorge Guerra" é o novo título da "Série Ph.", coleção de monografias dedicadas a fotógrafos portugueses contemporâneos. Uma edição da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM).

Diz que se sente um marciano em Lisboa.

Quando fiz a série "Lisboa, Cidade de Sal e Pedra", em 1966, eu tinha o privilégio e a grande vantagem de olhar para a cidade onde tinha vivido, mas já com olhos de estrangeiro. Na altura, morava em Londres e vi Lisboa de uma forma que as pessoas não compreendem muito bem, nem mesmo eu. Eu andava à procura de pessoas – as minhas fotografias são sobre pessoas. Cheguei a Lisboa há alguns dias e ainda hoje encontro pequeninas coisas que me trazem memórias da altura. Não há muita gente que partilhe esses tempos comigo, tenho 85 anos, mas posso testemunhar um bocadinho do passado. Por exemplo, almocei hoje num restaurante bem português, o Lira D’Ouro. Se calhar, o empregado do restaurante não sabe como era o café antigamente, eu posso falar-lhe do café de saco, daquele café bota de elástico. Bem, agora peço sempre um café duplo curto em chávena grande. Ficam a olhar... (risos).

É um passador de memórias?

Sim, com as vantagens e desvantagens de ter uma boa memória, tenho uma memória emocional. Há pessoas que sabem tudo sobre música ou fotografia, eu sei algumas coisas, mas não tenho essa memória cronológica, a minha memória é mais cinematográfica. Olho para o meu passado e consigo imaginar como era estar à mesa em família. A minha mãe cozinhava muito bem e o meu pai não gostava de quase nada, a sopa estava sempre fria ou estava sempre salgada. Eu ficava irritado. A minha irmã, que é mais velha e está viva, não se lembra de ser assim, ela esqueceu as emoções. Eu era extremamente provocador, até em relação ao mundo em que tinha nascido.

Como era o mundo em que nasceu?

Um mundo estável e medieval, de certa forma. Cresci em Lisboa, mas a minha família é de Elvas – a minha mãe e os meus dois tios. Eu passava lá as férias, com os meus primos, e Elvas era ainda mais formal naquele tempo. Venho de uma família de lavradores alentejanos, e nessa altura os lavradores pertenciam a classes muito ricas, talvez até mais ricas do que os homens da indústria. Um dos meus tios tinha uma coudelaria, nós andávamos nos montes, com os cavalos, íamos à Feira de São Mateus e aos bailes – e as minhas irmãs, e depois as minhas namoradas, vestiam-se mesmo a rigor.

Essa vivência nas férias contrastava com o seu quotidiano em Lisboa?

Talvez. Cheguei a entrar na Faculdade de Direito, como vários amigos do Colégio Moderno, mas não fiquei muito tempo. Fui a uma aula de Direito Constitucional com o Marcello Caetano e pensei: isto não é para mim. Ele sentava os meninos à frente, eu não tinha lugar, fui para trás. Perdi um ano assim. Decidi então ir para Elvas tomar conta das herdades da minha mãe. Seis meses depois, voltei para Lisboa! Fui fazer o exame de admissão à Faculdade de Letras. Sentei-me e ao meu lado sentou-se uma rapariga. Ela era do Norte, tinha um casaco de lã, era ruiva. Pela primeira vez na vida, tinha uma mulher ao meu lado a fazer a mesma coisa que eu...

Antes, os colegas de turma eram só rapazes. Como recorda os anos no Colégio Moderno?

Foi uma experiência importante. Antes disso, andei num colégio em Alvalade, perto de casa. Ouvia a campainha, comia um papo-seco e ia para a escola. Aos 14 anos, chumbei radicalmente. Eu e outros! Alguns carolas passaram – os irmãos Ilharco, por exemplo, só tinham vintes, eram alunos brilhantes. Depois havia os outros, os outros como eu. Saíamos do colégio e íamos jogar futebol, saltar, brincar com tampinhas, caricas e peões. Fazíamos as coisas da rua.

Os meninos "malcomportados" iam então para o Colégio Moderno?

Cheguei lá e ao meu lado estavam três ou quatro alunos que vinham de outras escolas e também eles tinham chumbado! O Colégio Moderno era um recurso para os malcomportados (risos) e para pessoas com ideias diferentes. Foi lá que encontrei o José Sasportes e o (Alberto) Seixas Santos. Formámos um grupo, um "gangue", tínhamos até uma revista. Havia por ali poetas e pintores, eu era o fotógrafo e "graffiter". Íamos juntos ao cinema no Técnico, à uma da manhã, víamos os filmes proibidos.

Foi assim que nasceu o gosto pelo cinema?

O Sasportes organizava e escrevia a revista do Colégio Moderno, aliás, ele organizava muitas coisas, foi sempre um grande organizador. Havia também um grupo de teatro e uma série de atividades culturais que se adicionavam ao ensino. Nessa altura, comecei a ter mais contacto com o mundo literário e artístico. O nosso professor de Francês era o Mário Dionísio...! Tratava-nos um bocadinho como se nós fôssemos selvagens. Ele era do Partido (Comunista) e percebia que nós éramos anarquistas. Rejeitámos sempre qualquer filiação partidária. Quando me recusei a ir para Angola, cheguei a encontrar um membro do Partido, mas não era por aí...

Ainda frequentou o curso de Histórico-Filosóficas da Universidade de Lisboa?

Sim, mas não acabei e fui para a escola de oficiais, em Santarém, em agosto de 1960. Entrei na camarata, estava tudo às escuras, acenderam as luzes e pensei: aos 25 anos, tenho de dormir com esta malta toda?! (risos) Na altura, eu já era conhecido como rebelde. Só por acaso não me obrigaram a cortar o bigode, que tinha e ainda tenho. E o meu cabelo estava na margem do legal. Eu era a ovelha ronhosa e havia uma desconfiança à minha volta. Depois habituei-me e fiz amigos. Sentávamo-nos à mesma mesa no refeitório e à noite íamos ao cineclube de Santarém. Mas antes disso não nos passava pela cabeça que um dia seríamos mandados para uma coisa que não conhecíamos. A ideia de "província ultramarina" era uma coisa ridícula, nós não sabíamos nada, em miúdos íamos ver o porteiro da Casa Africana, um indivíduo grande, com uma farda, que nos tocava na cabeça. Só depois soube que havia um grupo de africanos em Lisboa e que a revolta já tinha começado. Vivia numa certa bolha e parti na ignorância total. Mas, de alguma maneira, sabia que não devia ir.

Argumentou objeção de consciência.

Seria a única maneira… Na altura, o Emílio Salgueiro, hoje um grande psicanalista, arranjou-me também um psiquiatra para me passar um atestado, e é verdade que fiz uma depressão, uma depressão não clínica. Apresentei o atestado no dia em que o pelotão ia partir para Angola. Eles estavam fardados na parada, eu entrei a correr, ia à civil, fui ter com o comandante de papel na mão. Entrei, ele olhou para aquilo e deu-me um murro. Fui agredido pelo comandante! Mas isso salvou-me…

Esteve preso.

Estive um mês na Trafaria. Quando o capitão foi fazer o auto da ocorrência, contei-lhe que tinha sido agredido pelo comandante. Segundo a ética militar, um oficial não pode agredir outro oficial... Bom, a queixa poderia ter resultado numa pena de prisão maior. Mas a minha mãe também mexeu os cordelinhos e depois fui falar com o governador de Lisboa. Ele olhou para mim e disse, eu conheço a tua família, tens dois meses de férias, e depois voltas para me dizer que estás pronto.

E estava?

Não, passei dois meses a tentar sair do país! Estive também no Consulado do Brasil, entrei e saí com a mesma malinha. O cônsul telefonou ao embaixador, o embaixador telefonou para o Brasil e responderam: o Jorge Guerra não é do Partido, não tem razões políticas para sair. Não me aceitaram. Peguei na malinha e fui para casa. Achei que a PIDE poderia estar por lá, mas não, eu não era uma personagem politicamente suspeita. Na altura do Humberto Delgado, chegámos a atirar pedras nos Restauradores e no Rossio, estivemos em Santa Apolónia. Escrevíamos nas paredes. "Morra Salazar". Fazíamo-lo às tantas da manhã, estavam três ou quatro de nós em cada canto, a ver se não apareciam os polícias, mas os polícias nem sequer se preocupavam connosco... Quem escrevia nas paredes não era o Partido, que tinha o seu jornal e a sua organização. Eu diria que nós éramos anarquistas. Era um anarquismo olhado com uma ideia romântica.

Eram uns românticos.

Ainda sou muito, embora os choques da vida tenham abalado esse romantismo.

Passados esses dois meses, foi então para Angola.

Pois. Não fui capaz de sair do país. O pai do Emílio Salgueiro (Eduardo Salgueiro) tinha uma casa muito conhecida, a Editorial Inquérito. Um dia, o Emílio disse-me: o meu pai gostava de te ver. Fui ao escritório dele e ele: ó Guerra, você já fez tudo para não ir. Eu sou mais velho, já não estou metido nisso, mas aconselhava-o a ir, pode ser mais eficaz lá do que em Paris. Como não é do Partido e eles não o perseguem politicamente, de alguma forma, poderá ser representante de um outro mundo.

E conseguiu ser?

Mandaram-me para Silva Porto, que é hoje o Cuíto. Era uma cidade com quatro mil habitantes, era uma aldeia. Ficávamos no Hotel Girão, que depois foi bombardeado. Só capitães e majores com família é que tinham direito a casas. Vivi três anos no hotel, embora tivesse sido destacado para alguns sítios. O Hotel Girão era uma coisa simpática e atroz ao mesmo tempo. Os empregados desmentiam qualquer teoria de assimilação ou o que quer que fosse, eram maltratados e a miséria que ganhavam era gasta em álcool, em álcool que era vendido pelos brancos. Depois adulteravam o vinho e ficavam também eles um bocadinho alterados.

Ficou lá quase três anos.

Cheguei a África e constatei aquilo que me levava a não querer ir para lá. Mas consegui manter uma boa relação com as pessoas. Lembro-me de um empregado do restaurante, eu chamava-lhe Cantinflas, ele tinha muito sentido de humor. A comida era quase sempre igual, e ele arranjava-me um bife! Como eu também era desportista, fui tomar conta do desporto. Corria cinco quilómetros todas as manhãs e treinava a equipa dos Dragões de Silva Porto – que era na verdade a pior unidade que existia, tinha uma fama terrível em Angola. Aliás, se eu tivesse ido na primeira leva, teria estado implicado nos massacres de 1961. Como não tinha uma posição de poder, talvez tenha tido uma experiência de alguma forma mais humanista. Eu gostava de estar em contacto com as pessoas.

Dava-se bem com toda a gente?

Em geral, os oficiais milicianos tinham 40 dias de férias e vinham à metrópole. Eu fui dar uma volta pelo Sudoeste. Quando voltei, o alferes Cruz, que era meu amigo e sofria das mesmas angústias que eu (vão mandar-nos para o Norte...!), disse-me: toda a gente julgava que tinhas desaparecido e que não irias voltar. Era como se eu fosse uma aparição! Não aproveitei, podia ter aproveitado…

Chegou a retratar uma inspeção feita a recrutas angolanos – imagens icónicas que estão incluídas no novo livro da "Série Ph".

O pai do Emílio tinha razão… Um dia, chegámos ao quartel e havia uma inspeção, estavam lá duzentos e tal mancebos, mal vestidos. O sol batia-lhes no rosto. Ninguém nos tinha dito nada e, se não nos tinham dito nada, é porque sabiam que era qualquer coisa ilegal. Fui buscar a câmara ao hotel e passei a manhã a fotografar. Não tinha muitos filmes, e alguns estragaram-se, mas ficou ali um documento de qualquer coisa que o nosso regime fazia e que era ilegal, era um ato de escravatura.

Como conseguiu fazer essas fotografias?

Os médicos eram geralmente pessoas abertas. A inspeção durou um dia inteiro e no dia seguinte aqueles homens desapareceram. Os que ficaram apurados foram para a cozinha ou para a horta. Eram soldados trabalhadores. Era impressionante ver aquela massa de gente e aquela beleza, de certa maneira, de indivíduos a comer de cócoras. Os militares fizeram uma feijoada e alguns comeram três doses. Deram-lhes colheres e garfos, mas comiam com as mãos. Depois guardei as imagens comigo, queria mostrá-las em contexto, não queria que fossem sensacionalistas. São sessenta e tal fotografias, algumas foram expostas no Centro Cultural de Belém (CCB), outras aparecem neste livro, e quero fazer um outro livro só sobre isto.

Nunca tentou vir embora de Angola?

O Hotel Girão tinha uma escadaria e, nos primeiros dias, eu só pensava: e se eu cair das escadas e partir uma perna... Se calhar, se fosse pobre, teria sido abatido ou posto numa masmorra. Mesmo depois, em Portugal e na minha vida, eu tentava não ser o menino rico que eu era.

Porquê?

Aos 14 anos, eu e os meus primos já tínhamos planos para o futuro. Assim que herdássemos as propriedades, iríamos fazer duches para os trabalhadores, e um refeitório também.

Sentia culpa?

Sentíamo-nos mal naquelas casas enormes, o meu tio tinha uma casa com 14 divisões. Mas vivia numa salinha pequenina. A camilha com uma cobertura, a braseira...

Perderam as herdades após o 25 de Abril?

A minha mãe já as tinha vendido. Os meus primos foram "ocupados", tinham dois montes em Elvas. No 25 de Abril, eu estava em Montreal. Quando cheguei ao meu estúdio de fotografia – nós tínhamos um estúdio –, o senhor que tomava conta do edifício disse-me: "George", houve uma revolução em Lisboa. Ele tinha o jornal La Presse. Era a edição do dia seguinte ao da revolução, havia cinco horas de diferença em relação a Portugal. Eu devia ter vindo, não vim. Mas não sou fotógrafo desse tipo.

Antes de ir para Montreal, viveu alguns anos em Londres. Aliás, foi quase diretamente de Angola para Inglaterra.

Regressei de Angola de barco, vim no Vera Cruz. E depois só fiquei uns 15 dias em Lisboa. Na altura, o Seixas Santos e o João César Monteiro, que eu também conhecia, iam para a London School of Film Technique. Eles tinham bolsas da Gulbenkian, e fui com eles. O João era muito conhecido em Lisboa, não propriamente como cineasta. Aliás, ele podia ter sido ator, encenador…, foi cineasta. O João era um génio, com o lado negativo da genialidade também, ele era impossível. Chegámos a partilhar quarto em Londres.

Como foi a experiência?

Desastrosa. Uma vez, cheguei às tantas da manhã e fui ao frigorífico, eu sabia que tinha comprado uma garrafa de leite, mas a garrafa não estava lá… Acabámos por nos zangar, era inevitável. No mesmo apartamento vivia também o Seixas Santos e a Solveig Nordlund, que era a companheira do Seixas na altura.

Foram tempos muito boémios?

Para mim, foi muito duro. Eu não tinha muito dinheiro, tinha poupado 30 contos em Angola e era com esse dinheiro que vivia. Fumava metade de um cigarro à vez. Comprava os cigarros nas máquinas e cortava-os ao meio. Um maço dava-me para dois dias. Habituei-me de tal maneira que, quando já podia fumar os cigarros completos, só fumava metade...!

Como se sustentou depois?

Depois fui também bolseiro da Gulbenkian, durante dois anos, na London School of Film Technique. De pobre passei a ter uma bolsa e a fazer uma vida decente. Mais tarde, um aluno dessa escola formou uma equipa de cinema, encontrou-me e disse-me que precisavam de um "cameraman". Fiquei seis anos nessa equipa. Eu era "lighting cameraman" e podia ter feito uma vida assim.

Porque não fez?

Ganhava-se uma fortuna, mas eu sentia que aquilo era uma estupidez, filmes de publicidade e assim. Tinha de se ir almoçar com o produtor, aquelas coisas, e eu fui sempre um rebelde, não tinha feitio. Mas fiz amigos em Inglaterra. O patrão, esse antigo aluno da escola, era meu amigo também. No primeiro Natal que fiquei sozinho em Londres, convidou-me para passar esses dias com a família dele. Estivemos três dias sentados à mesa!

Deixou esse lado de "cameraman" e foi-se afirmando na fotografia?

Sim, e depois voltei a um estado um bocadinho precário. Ainda tive um projeto de abrir uma galeria de fotografia em Londres, mas as rendas eram muito elevadas. A dada altura fui visitar o José Sasportes em Montreal. "One way ticket." Uma semana depois estava a trabalhar.

Central Park, Nova Iorque/EUA, 1974

Central Park, Nova Iorque/EUA, 1974Foi durante os anos de trabalho louco em Londres que também fotografou Lisboa?

Nesse ano de 1966, eu trabalhei muito, ganhei dinheiro e pude dar-me ao luxo de fazer férias em Itália e em Portugal. Vim passar o Natal com a família. As fotografias em Lisboa aconteceram quase por acaso, sabia que queria fazer algo, não sabia exatamente o quê. Os dias que passei em Veneza e Florença acabaram por funcionar como um estágio. Eu tinha um equipamento novo, alugado, estava a adaptar-me. Era uma Leica com uma lente Novoflex. E com essa lente podia aproximar-me das pessoas sem que elas dessem por isso. Os fotógrafos são caçadores, andam à caça da boa imagem, mas a minha ideia não era roubar a imagem, era permitir que as pessoas fossem fotografadas no quotidiano, dando a impressão de que o fotógrafo não estava lá. Hoje, os fotógrafos têm de perguntar – importa-se que fotografe? – e as pessoas passam a ser personagens-atores, já não são as pessoas na sua vivência.

Em 2019, disse ao Público que gostaria de saber o que é que os jovens sentiriam ao ver as suas fotografias de Portugal dos anos 1960. Porquê?

Na apresentação do livro, a Maria do Carmo Serén falava das minhas fotografias, da semântica, da linguagem, mas eu não estou de acordo com a ideia de a fotografia ser uma linguagem. Uma linguagem tem de ser aleatória, a fotografia não o é. Uma palavra é aleatória, a palavra árvore não tem nada que ver com a árvore, é inventada por nós. Já quando fotografamos uma árvore, a árvore está lá. Uma fotografia diz muita coisa, mas não explica nada. Para as pessoas mais novas decifrarem o que a fotografia diz, é preciso contexto, e o contexto delas difere do meu. As fotografias vivem com o tempo, mudando-se. Mudam na maneira como são vistas. São idênticas, mas não lhe dizem a si o mesmo que me dizem a mim.

Aquelas imagens são para si um retrato de um Portugal a querer partir, disse na mesma entrevista.

Isso pode ler-se, de certa maneira. Nas fotografias do livro "Lisboa, Cidade Triste e Alegre" (1959), dos arquitetos Victor Palla e Costa Martins, há uma certa esperança – nos anos 1950, existe esperança em Portugal. Aliás, há um jovem que está a fazer um novo filme sobre esse livro, eu conversei com ele e disse-lhe: olha para as fotografias, para o seu lado erótico. Aquelas imagens são extremamente eróticas. Numa delas vê-se uma empregada de um restaurante, duas clientes atrás, ela encostada à porta, aquela pose é sedutora. Tentem encontrar erotismo nas minhas fotografias, não há. Talvez numa. Fotografei um casal no Cais das Colunas, era um casal de classe média, seriam estudantes universitários talvez, bem vestidos e enamorados. Tirei-lhes duas fotografias, numa estão a beijar-se e na outra estão a caminhar, e essa fotografia nunca foi publicada. De resto, não havia sorrisos.

Esse Portugal sem sorrisos contrastava com uma Londres vibrante dos anos 1960?

Esses foram anos magníficos em Londres, foram para mim os anos eróticos, fotografei jovens que já não existem – aos 17 anos, achava-se que tudo era possível, não foi, mas acreditámos que era. Fotografei casais que em Lisboa seriam presos, estavam deitados na relva. E eu nem precisava de "esconder" a máquina, satisfazia até um certo exibicionismo contido.

São retratos muito diferentes da sua fotografia do rapaz em Lisboa.

Essa fotografia é icónica e só foi possível com aquela máquina e com aquela lente. O rapaz não está a olhar para mim. A fotografia é incerta, parece que ele está a olhar para a câmara. O Público partilhou a fotografia, mas aquele rapaz pode ter morrido em Angola. Muita gente morreu. Em 1966, o luto era uma coisa geral em Portugal, as mulheres, as mães, estavam de luto, até rapazes novos estavam de luto por causa de algum irmão. Vestiam-se de azul-escuro e de preto.

Diz que é talvez o período mais triste da nossa história.

Da nossa história recente. Mas é difícil, para uma cultura, olhar para trás. Ao voltar a Lisboa, encontro vestígios desse tempo. De coisas boas também. Ontem fui ao tal restaurante, os empregados falam com as pessoas e a comida continua a ser um assunto importante – aliás, acabámos todos a falar de comida! Por vezes, ficamos nostálgicos desse tempo e as memórias são agradáveis, talvez porque nos acompanham num período de vida em que possivelmente éramos mais felizes do que somos hoje. Eu construí a vida a partir de princípios boémios ou anárquicos, e parece-me que a gente nova está a voltar a um certo nomadismo, vemos por aqui jovens que andam pelo mundo todo, são iguais aos de Toronto, com as trotinetas (risos).

Os jovens são agora iguais em todo o mundo?

É verdade. Na altura, os jovens tinham de atravessar os ciclos de crescimento, não se lhes era dada tanta liberdade. Mas essa liberdade total trazia responsabilidade. Foi assim que vivi, a liberdade era compensada por obrigações de ordem intelectual. Apeteceu-me sair de Londres, saí. E depois encontrei pessoas especiais em Montreal. A personagem mais importante da minha vida é a minha mulher, a Denyse (Denyse Gérin-Lajoie). Faleceu em 2012. O nosso encontro foi de tal maneira maravilhoso que estava destinado. Estava destinado a construir um futuro, muito difícil também. Ela tinha 41, eu 34. Ela tinha cinco filhos, o mais novo com 12 anos, impossíveis de cativar. Se eu tivesse 12 anos, também não sei como teria visto a minha mãe casada com outra pessoa.

Foi em Montreal que dirigiu durante 14 anos a revista OVO, publicação que pretendia ter também uma intervenção social, de certa forma.

E teve um papel importante no Quebeque e nos Estados Unidos. As edições incluíam textos, não apenas fotografia, fazíamos números temáticos: sobre prisões, sobre imigração, sobre o impacto do automóvel na sociedade. A revista era subsidiada (pelo Conseil des Arts du Canada), mas perto dos anos 1990 houve uma mudança radical em termos de apreciação da arte e alguns fotógrafos, até de esquerda, achavam que a revista era um luxo, impressa em papel bom… Para eles, nós éramos reacionários, já não estávamos suficientemente à esquerda. Mas a revista nunca afirmou uma participação partidária, tinha um cariz documental, nós queríamos fazer vingar o grande privilégio que a fotografia tem: o de poder influenciar. De todas as artes, a fotografia é a que poderá ter mais eficácia no contexto do dia a dia.

Fez a sua primeira exposição em Portugal aos 54 anos. Nunca pensou regressar ao país?

A dada altura, a vida começou a ser difícil para nós, perdemos a revista, voltei a Lisboa, cheguei a ser fotógrafo do Teatro São Carlos e da Gulbenkian, fiz um livro ou dois. Lisboa marcou-me. Elvas também. Angola parecia o Alentejo, mas dez vezes maior, com aquela paisagem infinita que nos deixa pequeninos e nos faz modestos.

Continua a fotografar?

Continuo, e faço o que me é possível fazer, procuro imagens no meu acervo e faço colagens, são imagens que se desdobram e são reflexo mais daquilo que penso do que daquilo que faço. Procuro imagens que não utilizei e tenho um livro ou dois para fazer. Fazer retratos é muito mais difícil hoje. Um retrato implica intimidade, resulta de uma longa aprendizagem. As pessoas que fotografei tinham uma personalidade social, para as isolar eu teria de ir a casa delas. O fotógrafo que melhor fez isso foi o americano W. Eugene Smith, foi o mais estranho, o mais trágico. Eu sou mais parecido com o Robert Frank, ele passava e apanhava as pessoas no dia a dia, as pessoas no seu quotidiano.