Notícia

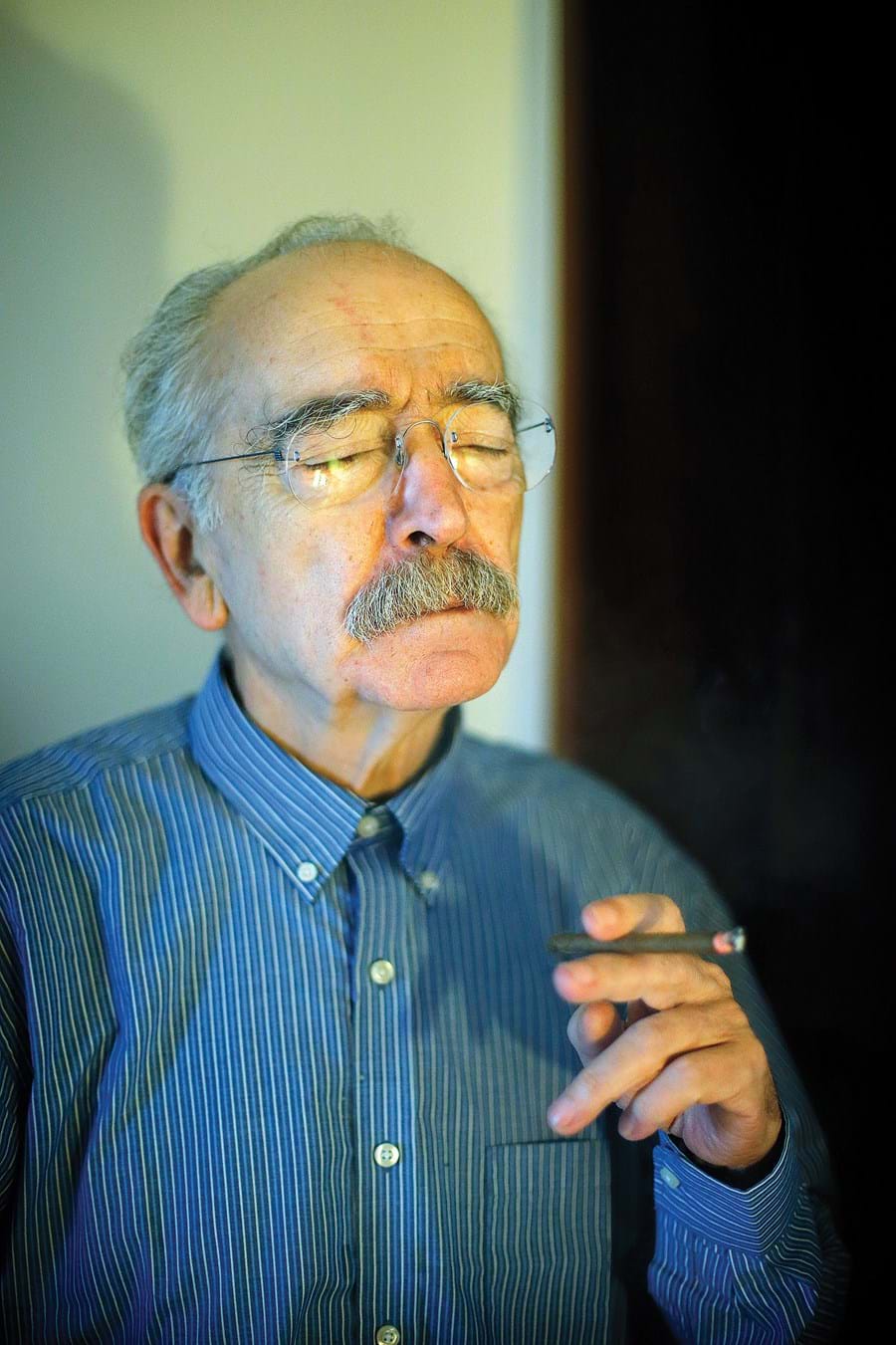

José Mário Branco: “As canções são como os filhos, é preciso libertá-las”

O cantautor português José Mário Branco lançou o álbum “Inéditos (1967-1999)”, um dos discos mais aguardados da história da música portuguesa. “As canções são como os filhos, é preciso soltá-las”. E ele olha para elas como testemunhos. “O que fiz, ao longo deste tempo, foi falar do que aconteceu, não fui eu que fiz acontecer (…) Não são os escritores de canções que mudam sociedades, a sociedade é que muda os escritores de canções”.

Como escolheu as músicas para incluir no álbum "Inéditos 1967-1999"?

Eu tinha muitas coisas e coisas muito diferentes que seria uma pena não estarem disponíveis ao público. E a ideia de fazer este disco já existia há algum tempo. Pegámos em várias músicas que estavam em vinil, passámo-las para som digital e depois introduzimos algumas curiosidades, como músicas que entraram em filmes e que ninguém conhece inteiramente. São as chamadas músicas incidentais – estão "in", dentro da acção. É o caso dos temas dos filmes "Agosto" (1988), do Jorge Silva Melo, e "A Raiz do Coração" (2000), do Paulo Rocha. Como digo no disco, são músicas feitas "à maneira de", ou seja, em "Agosto", a acção passa-se no início dos anos 60, no Portinho da Arrábida, e, então, os temas foram feitos à luz do que era suposto serem os êxitos pop daquele Verão. A música portuguesa ("Fim de Verão") era à maneira d’ Os Conchas, um dueto da altura, a música francesa ("Le Cafard") foi à maneira do rocker francês Eddy Mitchell, e a italiana foi à maneira de Adriano Celentano. Havia também um tema instrumental ("Dô-Yô") à maneira dos The Shadows, grupo anglo-americano muito popular, e outro ("Trompete-slow") à maneira de Helmut Zacharias, um trompetista alemão, muito xaroposo, que se ouvia imenso na rádio. No filme do Paulo Rocha, há um bolero à maneira do meu bolerista preferido, o cubano Antonio Machín. Há também uma obra instrumental ("Fantaisie Languedocienne"), de 1987, uma encomenda do município de Montpellier, que tinha sido tocada ao vivo uma única vez há 30 anos. Só havia uma gravação da sala de concerto, que era muito má, e em Janeiro resolvemos fazer uma nova gravação. Foi o único caso em que resolvemos ir a estúdio propositadamente.

Gostou dessa viagem ao passado?

É muito esquisito, não é? É um trabalho de memória muito… autobiográfico. Repisar coisas que se viveram no passado e que, eventualmente, são coisas boas dá uma relevância exagerada do passado em relação ao futuro, ou seja, há um problema qualquer com o presente. Mas o sentimento mais claro que tenho é o de que este disco era uma coisa que tinha de ser feita e que fizemos agora. Pronto, é isto. E resulta em grande parte de uma certa polivalência que tenho. A minha relação com a música não se resume a fazer canções, é mais do que isso, estende-se ao teatro, ao cinema, ao trabalho com os outros, ao trabalho instrumental. Há várias facetas. E a polivalência não se refere só a tipos de música, mas também a estilos e referências. Há referências à música etnográfica portuguesa, à música clássica, à grande canção mundial em geral.

Costuma dizer que não é dono das suas canções. Sentiu, por isso, o dever de libertar estas músicas?

Claro, é como se uma parte das coisas que inventei não estivesse entregue a quem de direito, que é o público. Agora, essas canções foram à vida. São como os filhos. É preciso libertá-las. Não tenho qualquer sentimento de posse em relação às coisas que faço, em relação às coisas que edito ou em relação às coisas que dou a conhecer.

Falava no "esquisito" que é repisar o passado e que isso poderá significar que estamos pouco focados no presente.

Falo por mim, mas de facto acho que o problema é não haver projecto, e é também por isso que não tenho cantado em palco. Não é por falta de voz. Eu não tenho cantado em palco porque não há grande coisa para dizer sobre a situação em que está o mundo.

Não há?

Não. Para usar algo que já é quase um chavão, ao longo destes anos aprendemos relativamente bem as coisas que não queremos, mas não conseguimos avançar muito em relação às coisas que queremos. Eticamente falando ou historicamente falando, não há qualquer problema com isso porque temos todo o direito de dizer "eu não quero". É o poema do Régio (Cântico negro): "Não sei para onde vou/Sei que não vou por aí!" Digo isto para desfazer o argumento: "Se não sabes o que queres, então fica calado" Não! Sei o que não quero e, portanto, posso dizer que não quero. Tenho esse direito. Mas, para fazer o quê? Não sei bem. Não há um projecto.

A geração nascida antes do 25 de Abril tinha um projecto ou seria mobilizada por um "não quero" forte (à guerra, à ditadura…)?

Da nossa parte, e falo pela minha geração, era uma questão vital. Ou seja, o que havia era mesmo falta de ar, e isso tinha uma estreita relação com a criação artística, na medida em que o essencial na criação artística é a liberdade criativa, a liberdade de criar e de inventar, e isso estava em total oposição com a ditadura, com a censura, com a opressão, com a repressão, com aquela papa cinzenta e pegajosa em que a gente cresceu. Desde muito cedo, os actos de vida eram subversivos, os actos de vida eram riscos corridos. Para se estar vivo era preciso arriscar. Isto, num jovem, é uma coisa muito orgânica e, com grande facilidade, na minha geração, houve saltos de projecto para projecto, de ideologia para ideologia, de radicalidade para radicalidade. Eu saltei quase directamente de uma Igreja para outra. Era católico praticante e, em poucos meses, saltei para o PC, porque era o sítio onde se podia fazer coisas. Em 1958, quando percebi que a Igreja à qual pertencia estava feita com o regime, passei para o outro lado rapidamente. Claro que se arriscava, e eu arrisquei e fui preso por isso.

Esteve na campanha a favor do general Humberto Delgado nas presidenciais de 1958, há precisamente 60 anos.

Sim, eu tinha então 16 anos. Durante a visita do Delgado ao Porto, que encheu a Baixa com quase um milhão de pessoas, o meu pai, que nem sequer estava na manifestação, ia a sair de uma livraria e levou com uma grande carga policial. Na altura, eu era católico e era do Delgado e, por ser dirigente da Acção Católica no meu liceu, podia andar com o autocolante dele ao peito sem correr o risco de ser reprimido ou expulso. O reitor não tinha lata para me castigar porque eu era o chefe da JEC (Juventude Estudantil Católica). Fui o único aluno daquele liceu que pôde andar com o autocolante do Delgado durante a campanha!

Como aconteceu a ruptura com a Igreja?

Foi quando dei conta de que a Igreja Católica estava ligada ao regime. Até então, não tinha percebido. Eu tinha um tio, de quem gostava muito, que era padre e ainda por cima era franciscano, uma forma de catolicismo, pelo menos teoricamente, mais focada nas questões da pobreza e da justiça social, mas de facto tenho a percepção de uma contradição entre a historinha do Jesus de Nazaré e a instituição Igreja. Continuo a achar que a história desse homem é uma das mais belas historinhas, se não a mais bela, que a humanidade inventou. Esse homem, que veio enfrentar os dois grandes poderes no meio dos quais nasceu e cresceu, o poder judaico e o poder romano, disse uma das coisas mais subversivas que alguma vez foi dita. Ele disse aos homens e às mulheres: "Deus és tu." Como quem diz: "Essa gente que diz que é dona de Deus, e que vive e domina a sociedade à custa disso, não serve para nada, está a perverter." Era uma história incrível. Se nos situarmos na época e observarmos do ponto de vista histórico, e não do ponto de vista místico, o que aquele homem fez é de facto notável.

É a sua maior referência?

Ele foi muito mais longe do que os outros. É verdade que houve, por exemplo, a revolta dos escravos, liderada por Spartacus, contra Roma, que foi uma coisa muito bonita, empolgante e um bocado romântica – não é por acaso que é uma história que, no século XIX, passou para a literatura. A história ocidental, e não só, está cheia de revoltas de camponeses, de operários, ou seja, foram existindo sempre tentativas de mudança ao longo dos séculos mas, para mim, aquela, passada há dois mil e tal anos, foi das coisas mais belas de que tomei conhecimento.

É um apaixonado por História.

Sempre fui muito apaixonado por História, um gosto que se transformou numa das minhas tentativas de tirar um curso, mas nunca cheguei a terminar nenhum deles, nem o de Linguística [que começou a frequentar em 2006, aos 64 anos] – neste caso, foi o Processo de Bolonha que estragou tudo, ao transformar a faculdade num supermercado de cadeiras: "Agora, tira esta cadeira, depois aquela e a seguir passa na caixa para pagar." Deixei de conhecer os meus colegas. Costumávamos ter uma turma cheia de gente, trabalhávamos juntos, os que sabiam mais ajudavam os que sabiam menos, tiravam-se dúvidas, e o Processo de Bolonha acabou com tudo isso... Sempre gostei do estudo da língua e tive, desde muito jovem, uma formação em torno da poesia, da música e dos aspectos éticos daquilo a que chamaria de religião histórica – dos valores da justiça e da liberdade. Fui sempre moldado por estes valores. Por isso é que quando saí do Bloco de Esquerda, que ajudei a fundar, disse, na minha última intervenção: "Eu nunca saí de partido nenhum, os partidos é que saíram de mim." É verdade. Fui para as coisas à procura de realizar aqueles valores adquiridos desde muito cedo e depois percebi que não era para isso que se estava lá, mas sim para outras jogadas. E saí.

Não se revê em nenhum partido?

Não. Não há. Tenho uma visão muito crítica. Mas os [meus] valores são os mesmos, o meu chão é o mesmo.

Sente-se desencantado?

Não, mas acho que o mundo está muito feio e actualmente não estamos com o tal projecto que nos permita dizer: "Vamos fazer isto. Ou aquilo."

Porque é que diz que o mundo está muito feio?

Cresci num sistema em que havia opressão física, em que a pessoa que não cumprisse as regras arriscava-se a castigos físicos, à pancada, à prisão, à tortura, como aconteceu comigo. E a pessoa reage, é uma coisa animal. Não tem, aliás, grande mérito. Tem o mesmo mérito de alguém que está a afogar-se e tenta vir à tona nadar. É uma questão de sobrevivência. Agora, não é bem assim. O desenvolvimento da sociedade e do sistema em que vivemos é tal que, globalmente falando, a ditadura foi transposta para dentro do cérebro das pessoas por processos de massificação e de atomização. Cada ser humano está sozinho. Há um processo de desculturação: quanto menos souberes, melhor, quanto mais tiveres uma mente "mcdonaldizada" e reduzida a um modelo único, melhor. Portanto, há uma capacidade incrível de recuperação da contestação.

Como aconteceu no Maio de 1968? Estava, então, em Paris.

O Maio de 68, onde estive há 50 anos, foi incrível, foi uma catarse libertária lindíssima, que depois foi parada pelo PCF (Partido Comunista Francês), a troco de um aumento geral de salários de 10% nos acordos com o Pompidou. O movimento resistiu e um mês depois ainda havia dois milhões de operários em greve, com ocupações, mas foi-se esboroando. Meses depois desse aumento salarial, o custo de vida já tinha aumentado 12%, percebe a jogada?

Raymond Aron definiu a revolta como uma ilusão lírica e Guy Debord disse algo como: com o Maio de 68, a sociedade do espectáculo impunha-se.

Debord, o homem que teorizou a sociedade do espectáculo, que tem coisas muito certas...

Ou seja, até que ponto é que o Maio de 68 não foi uma ilusão?

Não, porque, lá está, o Maio de 68 não foi projecto de coisa alguma. Não imagina a diversidade de atitudes e de posições que por lá havia. Só que o mais espectacular de tudo, e aqui voltamos ao Debord, foi o lado anárquico, o lado libertário, o lado "Il y a de l’herbe sous les pavês", debaixo do asfalto cresce a erva – foi um acto de vida de uma geração. Foi um acto de vida! Foi um grito. As pessoas têm a ideia de que aquilo seria para implantar alguma coisa… Nada, nada. Um dia, ia eu no meu Fiat 600, a subir o Le Boulevard Saint-Michel, que é mais ou menos a espinha dorsal do Quartier Latin, bairro intelectual de Paris, e vejo um aglomerado de pessoas no meio da rua. Fiquei intrigado, encostei o carro e fui ver o que era. Era um grupo de 30 a 40 pessoas de todos os géneros possíveis, desde o estudante anarca e cabeludo, aos chamados "provos", até senhores de gravata a donas de casa com sacos das compras e operários de fato de macaco. Novos, velhos, assim-assim, gente de todo o género, até padres havia, acho eu. Perguntei: "Há algum problema?" E alguém respondeu: "Não, não." Estamos a discutir o que é ser feliz. Isto, para mim, define o Maio – as pessoas estavam animadamente a discutir umas com as outras.

É isso que faz falta: estarmos, animadamente, a discutir uns com os outros?

Mas estamos a falar de 68. Já tinha havido o 20.º congresso do PCUS (Partido Comunista da União Soviética) e até o seu 22.º congresso, já tinha decorrido o Concílio Vaticano II, já tinha acontecido a revolução cubana, estava a decorrer a Revolução Cultural Chinesa. Assistíamos aos protestos contra a guerra do Vietname, aos processos de descolonização (em Portugal, a guerra colonial estava em pleno…). Ou seja, havia uma geração já nascida com esta informação e com a noção de que era possível mudar o mundo e, mais do que isso, com a noção de que era preciso mudar o mundo.

Mas que depois não conseguiu fazê-lo.

Não, o Cohn-Bendit, uma das figuras de proa do Maio de 68, uns anitos depois já estava no Partido Verde Alemão (que viria a originar a Aliança 90/Os Verdes), então no governo. O Jacques Sauvageot, que era vice-presidente da União Nacional dos Estudantes Franceses (UNEF), entrou depois para o PS e foi quadro do Mitterrand. O que é que ficou? Ficaram os textos do Sartre, ficaram os cartazes lindíssimos feitos nos ateliês populares e noutros sítios, ficou a imagem do De Gaulle cheio de medo, a meter-se num helicóptero e a ir à Alemanha para ver se podia contar com os militares franceses e correr com aquilo tudo à bala – havia milhões de trabalhadores em greve, com ocupação dos locais de trabalho, não era greve para ficar em casa a ver a telenovela... Não havia gasolina, o país estava parado.

Cinquenta anos depois, continua a faltar um projecto, então?

Não existe, e um dia destes vai rebentar por um lado qualquer, não sei qual. Pouco tempo antes do Maio de 68, um editorialista do Le Monde [Pierre Viansson-Ponté] escreveu uma crónica onde dizia que a França estava triste e desesperançada. E pouco depois começou a rebentar tudo por todos os lados. O Movimento 22 de Março, encabeçado pelo Cohn-Bendit na Universidade de Nanterre, foi o primeiro movimento notoriamente conhecido do Maio de 68. Dois meses depois, a coisa aconteceu. Agora, há algo novo, gravíssimo e muito forte, que é a tal desculturação sobre a qual estava a falar. Hoje, não existem referências, não há contacto com os livros, não há contacto com a História, não há contacto com as lições do movimento social. E isso leva a um sofrimento maior. Vamos sofrer mais, porque só muito mais tarde, à custa de sofrer, é que as pessoas vão procurar outra coisa. Será um "não posso mais, isto assim não dá".

Será de novo um "não quero" e não um projecto?

É o mito de Sísifo. O Sísifo é condenado a empurrar um penedo montanha acima e, quando está quase a chegar ao topo, perde as forças e o penedo volta a cair montanha abaixo, então ele desce, descansa e torna a levá-lo montanha acima… eternamente. No ensaio de Camus, não fiquei com uma ideia clara se Sísifo, de cada vez que empurra o penedo, consegue avançar mais um bocadinho, ou não, ou se era sempre mais ou menos na mesma altura que ele o deixa cair. Apesar de tudo, há um caminho que foi feito, não estamos propriamente a viver em cavernas e vestidos com peles de animais. Apesar de tudo, temos Shakespeare, temos Mozart, temos Stravinsky, temos Siza Vieira, temos Velázquez, temos Júlio Pomar, temos Picasso, temos Goethe, temos Thomas Mann. Temos coisas boas e que são eternas, nada as pode estragar. Como disse um grande criador: "Que pequenos somos e de que grandes coisas somos capazes", com essa noção de que a criação artística não somos bem nós. A criação artística é uma espécie de um recado que passa por nós. É uma energia que circula e que passa pela gente. Mas, depois, há aquela coisa importante do passo que se vai dar e isso é decisivo: qual é o pequeno passo que vais dar agora?

E, também para isso, não seria importante voltar a escrever canções?

Claro que seria importante. Mas há um equívoco que tenho sempre o cuidado de desfazer. No campo das canções, não são os escritores de canções que mudam sociedades, a sociedade é que muda os escritores de canções. O que fiz, ao longo deste tempo, foi falar do que aconteceu, não fui eu que fiz acontecer. Mesmo quando há canções programáticas, mais políticas e ideológicas, quando as canto, não estou a falar do meu projecto, mas de um projecto que alguém propôs, não fui eu que inventei aquilo, eu sou um asno em política, não percebo nada. Li uns livros e tal, mas não tenho jeito nenhum para a política. Tenho jeito para as ideias. Não para organizar movimentos. Fui sendo integrado em movimentos políticos por confiar numas pessoas que lá estavam e que sabiam muito de política e por achar que tudo aquilo era honesto.

Não estará a subvalorizar o poder de uma canção? Uma canção pode ter mesmo muito poder.

Está bem, mas não sou eu que lho dou. Não sou eu. Se você gosta da canção, você é que está a dar poder à canção, certo? Quando uma mãe de família, na fila de supermercado e de sacos nas mãos, se vira para mim e pergunta: é o José Mário Branco, não é? E eu: sou sim, minha senhora. E ela: posso dar-lhe um beijinho? Pergunto: Porquê? Responde-me: Porque você foi muito importante na minha vida. E eu: ainda bem, muito obrigado.

Mas percebe, não percebe?

Percebo perfeitamente, ela tem dentro de si umas coisas que foi buscar a mim, das quais se apropriou e que foram boas para a vida dela. E isto prova que era algo muito mais dela do que meu. É por isso que sou, filosoficamente, contra o direito de autor. Objectivamente, não posso sê-lo, porque vivo disso. Numa sociedade ideal, isto seria decidido politicamente.

Dizia-me há pouco que não está de acordo com o termo música de intervenção.

Fui muito contra esse termo. O artista, quando propõe a obra ao público, está de facto a intervir na comunidade. Seja num palco, num escaparate, onde for. Numa exposição. Num museu. Num edifício que está no meio da rua. Num desenho. Num som que se ouve. Na televisão, num filme, num sítio qualquer. Está a propor ao público. Não está a intervir? Está. Está a intervir na sua comunidade, mais estreita ou mais larga ou universal. Eu sou um artista de intervenção, mas o Tony Carreira também é. Com uma diferença, é que ele intervém muito mais do que eu. Portanto, intervir, todo o artista intervém. O termo "intervenção" tem servido para se achar que há uns que intervêm e outros que não. É mentira. Tem que ver com uma ideia que sedimentei há algum tempo, a de que não há neutralidade no canto. Isto é uma forma de crítica ao pós-modernismo, que acha que o artista não tem nada que ter um lado ético na sua criação. Tem de ter porque está em comunidade.

A arte deve ter um objectivo por trás?

Não. O que melhor sintetiza essa questão é uma carta curta que o pintor francês Courbet escreveu ao ministro da Educação e da Cultura do governo francês no século XIX, na qual refere que não queria distinções nem apoio do Estado, e explica o porquê. Ele dizia que o acto de criação artística tem como essência o exercício da liberdade. O acto da criação artística, como alguém já tentou explicar, é aquele momento em que o homem é Deus, em que o homem é um criador. É o relojoeiro que fez o relógio universal. O acto de criação artística é uma coisa que surge do silêncio, surge da página em branco, surge do espaço vazio. É um impulso criativo.

Mas, na sua vida, a cultura não esteve ao serviço da política?

Não, é outro âmbito. Não é o âmbito da política, como não é o âmbito da economia, e por isso vemos a contradição que é a existência hoje em dia de um mercado da arte. A canção é uma forma, socialmente, muito instrumental, funciona bem, é simples, e evidentemente está sempre a documentar e a falar das coisas do dia-a-dia, e portanto há canções sobre tudo o que aconteceu, sobre todos os assuntos, sobre todas as vivências... O termo cantor de intervenção é errado por outro motivo. Primeiro, por um lado, dá a tal ideia de que alguns intervêm e outros não. Mas é também um termo redutor. Se ouvirmos as 159 canções que o Zeca Afonso publicou em disco, poderemos dizer que é um cantor de intervenção? Ele fala de amor, ele fala de umas coisas que a gente nem sabe bem o que são, que são poesia pura, ele fala de tudo.

Ele é maior do que isso, então?

Ele é muito maior do que isso. A intervenção social e mesmo política é um pequeno aspecto da obra do Zeca Afonso. Logo a seguir ao PREC, o termo "intervenção" servia para a esquerdalha dizer: estes são os nossos. E para a direitalha dizer: estes são os deles. É um termo que nasce da divisão entre esquerda e direita da altura.

As palavras têm muita importância para si. Estudou Linguística e a poesia galaico-português impressionou-o desde cedo. Lançou o disco "Seis cantigas de Amigo" em 1969.

É. Acho que era o Nietzsche que dizia que a música é a mais subjectiva de todas as artes. Concordo, mas já não concordo se isso quiser dizer que nada na música é objectivável. Tive, desde muito novinho, uma grande influência dos poetas – teríamos uns 12, 13, 14 anos e íamos para o Café Rialto, no Porto, íamos para o Imperial, sentarmo-nos perto das mesas das tertúlias dos poetas. Queríamos ouvi-los. Era a malta da poesia neo-realista, como o Rebordão Navarro e o Egito Gonçalves, movimento que, a posteriori, me interessou menos. Mas também lá estava o Eugénio de Andrade, entre outros. Eu lia muita poesia e nessa altura li o poema que ainda hoje é o mais belo poema que conheço e que é "O Cântico dos Cânticos", do Antigo Testamento, um poema de amor que é uma coisa deslumbrante. Ainda por cima, li-o em francês. E depois andei na Escola Parnaso [fundada pelo músico e pedagogo Fernando Correia de Oliveira]. Ao mesmo tempo, sempre gostei imenso de matemática.

De matemática? É fã de Bach e da sua geometria musical?

Cheguei a estudar um bocadinho o Bach em função do monumento matemático que é a sua obra. Portanto, ao mesmo tempo que houve a busca da essencialidade da palavra e da frase, procurei também a objectivação da música. A linguística foi um bocadinho a busca de uma gramática da música. A procura de racionalização da língua, sobretudo afirmada por Chomsky a partir dos anos 60, foi algo tentado por Leonard Bernstein, ao transpor essa objectivação da subjectividade da língua para a música. Bernstein deu aulas em Harvard e dessas aulas surge a colecção de textos "The Unanswered Question", em que ele tenta formular uma gramática da música, uma morfologia, uma semântica, uma sintaxe…, imagine! Apaixonante. Isto dava pano para horas de conversa...

Aliás, nos anos 60, a discussão entre nós, os que fazíamos canções, como o Sérgio (Godinho), o Tino Flores, e mesmo o Adriano (Correia de Oliveira), o Zeca e o Vitorino era precisamente sobre: o que é uma canção? Eu era muito crítico e radical em relação ao que se fazia no chamado movimento dos baladeiros, estou a lembrar-me do "sketch" do Raul Solnado, em que ele imita um baladeiro. Perguntam-lhe quando é que começou a tocar. E ele responde: "Terça-feira" (risos). Eu não, eu tinha muita informação e muita paixão pela música erudita e pela música etnográfica do mundo inteiro. Sempre gostei muito de música. Sempre. Quando tinha quatro anos, num domingo, eu e os meus pais estávamos a almoçar em casa de uma tia em Perafita, perto de Matosinhos, e foram dar comigo a chorar, agarrado ao rádio. "O que é que tu tens, Zé Mário?" Estava a tocar o célebre minueto de Boccherini – "ta-ba-ra-ba-ra; pa-pi-pa-par-ra-ba..." – "O que é que tu tens, Zé Mário?" "Eu quero tocar ‘ito’!"