Notícia

António Amaro de Matos (1933-1920): Os meus quarenta anos de experiência

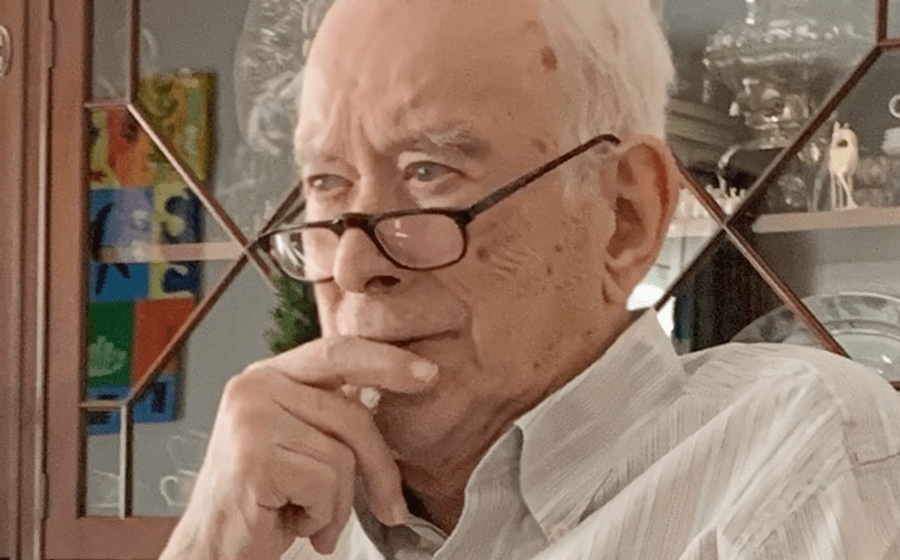

António Amaro de Matos, economista, gestor, ex-governante e colaborador esporádico do Negócios, faleceu domingo, 20 de setembro. Tinha 87 anos. Há cerca de uma década escreveu o documento que agora se publica na íntegra. Um testemunho da sua experiência profissional ao longo de quatro décadas, que é também um retrato impressivo da história empresarial recente de Portugal.

PRELÚDIO

Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião.

Isaías:5-21

O grande risco de uma palestra subordinada a este tema, "40 anos de experiência", é tanto o de se resvalar para a enumeração de episódios que demonstram a superior clarividência e excelência do desempenho do palestrante – o auto-elogio – como o de se ficar pela enumeração das circunstâncias em que forças perversas, poderosas e incontroláveis impediram a realização de brilhantes ideias que constituiriam importante contributo individual – isto é, não aceitar as suas próprias insuficiências e transferir responsabilidades.

Vou tentar fugir a um e a outro. Não me será muito difícil, visto que, com sinceridade, penso não ter razões para auto-elogios. Além disso, suponho ter sido mais ajudado do que prejudicado pelas circunstâncias em que decorreu a minha actividade – com as naturais excepções que só confirmam a regra.

Descontando a experiência ganha na escola, como aluno (experiência de aprender a aprender, que no seguimento teve importância), os quarenta anos de experiência a que me vou referir começaram em 1956, com actividade académica, lecionando Matemática para os alunos de 2.º ano em Ciências Económicas e Financeiras, e profissional, na Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses – CP.

Na prática, embora colocado formalmente nos serviços, como "staff" da administração, funcionando como adjunto de um dos administradores, o Conde de Penha Garcia, personalidade notável, ex-comissário de Portugal na exposição internacional de Bruxelas que, talvez algumas pessoas ainda se lembrem, foi um êxito. Hoje, esquecido.

Nessa época, em Portugal, começava a falar-se de mecanização (de que, diga-se de passagem, a CP foi pioneira) e alugavam-se à IBM (mais tarde também à Bull) conjuntos de numerosas máquinas (gigantescas) que processavam documentos transcritos para cartões perfurados, fazendo mais rapidamente e com maior segurança o trabalho que anteriormente era feito manualmente (mas apenas isso). Pois, foi nessa época que o Conde de Penha Garcia me estimulava com discussões sobre o que ainda era revolucionário na altura, quer em termos de conceito, quer em termos de disponibilização de novos meios electrónicos – a informática, que permitiria fazer em termos de gestão aquilo que não era sequer pensável obter pelos meios clássicos –, fosse qual fosse a quantidade de trabalho empenhado.

Claro que não se limitou ao divertimento sobre visualizações do futuro a minha presença na CP, durante três anos. Cuidei também de alguns problemas práticos. O primeiro que me foi confiado – e único que vou referir – dizia respeito à estruturação de serviços. Tratava-se de um problema clássico nas companhias de caminho de ferro (e, como verifiquei mais tarde, noutros tipos de empresas) sobre o qual encontrei grande abundância de dados: o de saber se a gestão de stocks e a gestão de compras (ambas, na CP, concentradas numa Divisão de Aprovisionamentos) deveriam ser separadas e colocadas sob autoridades diferentes.

Averiguada a experiência de outras companhias, encontrou-se de tudo, todos os tipos de organização, independentemente da qualidade reconhecida de gestão dessas companhias. Já não recordo o que foi a minha recomendação – lembro-me de discussões acaloradas. Mas ficou-me o que guardei para o resto da vida profissional: a certeza de que organogramas e qualidade de gestão são independentes; nada têm que ver um com o outro. Além de monstruosidades óbvias, como é evidente. E monstruosidades óbvias, encontrei-as, mais tarde, muito mais vezes na qualidade de gestão do que em organogramas.

O Conde de Penha Garcia foi o primeiro de uma série de personalidades notáveis – do ponto de vista da sua inteligência, criatividade, capacidade para ver além daquilo que é aparente – com quem, na minha vida profissional tive a oportunidade de conviver e, sobretudo, de aprender. O segundo foi o Eng.º António Gouveia Portela, na Companhia União Fabril, com quem compartilhei, a partir de 1960, um gabinete de trabalho na Rua do Comércio. Mais tarde, na sede nova da CUF continuámos, em gabinetes paredes-meias, uma convivência muito intensa. Um privilégio valioso que não esqueço, o de ter tido acesso directo e em primeira mão à imaginação e inteligência informada do Eng.º Portela.

O Eng.º Portela era director de Investigação da CUF, cargo muito recente na altura, e eu o seu adjunto. Fora da estrutura que compreendia um Centro de Investigação (Eng.º Sales Luís), um Centro de Projectos (Eng.º Marques Pereira) que veio a tornar-se na Profabril e um Centro de Documentação dirigido pela Eng.ª Maria de Lurdes Pintasilgo.

Competia-me a mim informar-me sobre novos métodos de gestão (começava a falar-se em Portugal em gestão por objectivos), explorá-los teoricamente, fazer a experimentação e eventual divulgação de técnicas quantitativas auxiliares de gestão, etc. Era o tempo da análise operacional e dos métodos de inferência estatística aplicados em problemas práticos de empresas. Foi feito um modelo matemático da Metalurgia dos Metais não Ferrosos, uma fábrica do Barreiro, e aplicada com sucesso a Programação Linear à formulação das rações para animais, pela primeira vez na CUF e penso que em Portugal.

A partir de uma colaboração iniciada com o Departamento de Long Range Planning do Stanford Research Institute (ainda se chamava assim), construíram-se cenários prospectivos para o país, para a Europa, para o mundo em geral, tentando antecipar grandes orientações de que se pudessem deduzir consequências a nível empresarial. Não teria sido um grande sucesso, mas era sem dúvida uma actividade interessante.

Estava-se na transição entre os modelos importados de França (a partir de uma escola iniciada ou desenvolvida por Lesourne que criou como categoria à parte a dos "ingenieurs-economistes" – economistas com a formação matemática necessária para utilizar métodos quantitativos, por isso geralmente oriundos das escolas de engenharia) que não só na discussão teórica dos modelos quantitativos, mas igualmente na venda de serviços de consultoria marcava em Portugal pontos, para o conhecimento e adesão às orientações anglo-saxónicas, mais pragmáticas, mais úteis imediatamente no plano prático. Serviços de consultoria mais caros e com o talento de se tornarem mais indispensáveis. Tive o privilégio de ser simultaneamente espectador e actor deste processo.

Numa actuação que hoje se pode considerar corrente mas que se constituiu como tradição na CUF naquele tempo, foram-me dadas inúmeras oportunidades de formação no estrangeiro. Cursos na Faculdade de Ciências da Universidade de Paris e no INSEAD, entre muitos outros, e a comparência às reuniões e seminários realizados na Europa relevantes sobre planeamento a longo prazo, estatística e investigação operacional fizeram parte importante dessa formação.

Estes três anos de investigação na CUF terminaram o período iniciado na CP na minha vida profissional, em que o aspecto formação prevaleceu sobre o desempenho. Com a importância de essa formação ter representado para mim parte significativa do apetrechamento com as ferramentas mínimas de que a vida empresarial exige o exercício com destreza. Nessa altura, quase que completamente desconhecidas das escolas onde se iam formando os futuros gestores. Da minha experiência, do utilidade do que aprendi nesse período, mesmo de coisas que à primeira vista só tinham um interesse especulativo, tirei a lição que julgo poder transmitir: formação (qualquer formação) e informação (toda a informação) merecem amplamente todo o tempo e todo o dinheiro que se lhes puder consagrar. São dos investimentos mais seguros e ao mesmo tempo mais produtivos, vistos do lado da empresa que os promove e lhes suporta os custos. São também um património valioso que fica definitivamente adquirido pelos seus beneficiários directos. Para toda a vida.

Em 1963, o convite reiterado para me ocupar, em termos de gestão, de um sector que a CUF pretendia criar, o da industrialização de produtos agrícolas, fez-me abandonar a vida académica (nessa altura, além de Matemática, lecionava como regente da cadeira, a disciplina de Economia dos Transportes) e adiar um projecto de doutoramento. Aceitei-o à terceira vez que o Dr. Jorge de Mello o formulou, sempre em termos muito amáveis. Nem podia deixar de o aceitar.

Mas não foi talvez alheio à boa vontade com que aceitei o facto de me começar a sentir "exibido" como um sujeito que sabia fazer coisas esquisitas e aparentemente muito complicadas. Um modelo matricial de uma área empresarial, com 150 variáveis e um número aproximado de, não me lembro quantas, relações entre essas variáveis não cabia em outro lugar que não fosse a parede da minha sala de trabalho e começou a ser rotina abrirem a porta do gabinete para mostrarem a matriz gigante a visitantes. De caminho, mostravam-me a mim também.

E assim, aos 30 anos vi-me administrador-delegado de quatro empresas – tantas quantas a CUF tinha adquirido para iniciar actividades no novo sector, das quais duas vieram a ser conhecidas e a ter uma certa importância: a Compal, uma velha empresa que produzia sobretudo sumos no Entroncamento e algum concentrado de tomate, e a Sicel, localizada em Alcains, projectada para tirar partido da produção de cereais da campina de Idanha, irrigada por uma recém-construída barragem, produção essa que nunca existiu nem existirá nunca. De facto, a Sicel dependia da produção de milho de Angola (!) para funcionar.

Projectou-se uma nova fábrica para a Compal, em Almeirim, inicialmente vocacionada para o concentrado de tomate destinado a exportação e que depois veio a ser ampliada com linhas de produção para sumos e néctares e para uma razoável variedade de produtos alimentares enlatados. Dirigir a construção de fábricas, instalar linhas de produção e dominar as tecnologias respectivas estava naturalmente fora dos meus domínios de competência. As minhas preocupações maiores, passada a fase de projecto de investimento, situavam-se no controlo de gestão, na aquisição de matérias-primas (o que implicou o meu primeiro contacto com a agricultura e com Angola) e na comercialização dos produtos (exportação e mercado interno).

Novas fontes de experiências variadas e de conceitos que se foram radicando durante quase seis anos de permanência no sector. Com alguns sucessos, mas também com certo número de tentativas falhadas. Na época estava-se, em Portugal, ainda a sair da gestão dominada pela produção, passando pela gestão dominada pela venda e tentando chegar-se, finalmente, ao "marketing" dos produtos.

A existência de uma relação significativa entre os produtos e as necessidades actuais ou antecipadas (em qualquer caso, reais) do mercado é indispensável ao sucesso do lançamento de produtos novos. Claro que também é determinante mesmo que os produtos não sejam novos, mas no caso da Compal no mercado interno, com os sumos e os néctares, com os vegetais enlatados, com as sopas (um rotundo falhanço), e também da Sicel, com a marca "Solmil" de óleo de milho, foi o lançamento de produtos completamente novos no mercado.

O conhecimento que se dê ao mercado, de forma adequada, da existência dos produtos relacionando-os com a necessidade presumida é igualmente necessário. O mercado não adivinha que novos produtos estão à sua disposição e o consumidor tem mais em que se ocupar (e mais agradavelmente) do que em pesquisar e classificar o que lhe é oferecido. O lançamento de sumos e néctares pretendeu criar a oferta de produtos naturais, produzidos directamente dos frutos. A ênfase no "mesmo" em "mesmo naturais" destinava-se a chamar a atenção para isso e a estabelecer a diferença com outros similares simplesmente "naturais" produzidos a partir de concentrados.

Acreditava-se que a sociedade em marcha para produtos de conveniência com algum grau de processamento industrial sentisse a nostalgia dos produtos naturais (seria esta a necessidade a satisfazer). Constituindo os sumos embalados um produto "avançado" para uma sociedade conservadora e tradicionalista, procurou-se também ligá-los à tradição – tradição tem uma ligação estreita com aristocracia – com a aposição no emblema da Compal de uma coroa, já não sei de quantos bicos, se de conde, se de marquês. Copiado sem hesitar, de uma marca francesa, ainda hoje no mercado – Conserves D'Aucy – que, pelas mesmas razões teve a ideia e ainda acrescentou à coroa a partícula D'.

Paralelamente, no concentrado de tomate, que representava o mais importante das receitas e dos lucros, havia que manter uma actividade exportadora muito concorrencial e com resultados muito dependentes das variações climáticas, não só no nosso país, mas também em Itália e na Califórnia. Claro que os mais perigosos concorrentes eram os outros portugueses (sempre cada um mais esperto do que o vizinho e sempre incapazes de actuarem responsavelmente em conjunto), os italianos (tradicionais no mercado, mas perdendo posições para Portugal) e os americanos da Califórnia (mais poderosos).

Confiabilidade no que respeita a todos os elementos em jogo, designadamente qualidade e prazos, é um dos elementos essenciais para uma actividade exportadora continuada – a exportação não é para amadores nem para aventureiros. Deve ser programada e executada com a minúcia correspondente a uma operação delicada.

De meados de 1969 a finais de 1970, fui, de regresso à CUF, ocupar-me simultaneamente de dois projectos bem distintos: um deles visando a criação em Portugal de uma escola de administração a ser patrocinada pelos grupos económicos, que se pudesse associar a uma instituição estrangeira de grande prestígio (tínhamos como modelo o INSEAD, associado a Stanford), o outro de ligação com o Hudson Institute, contratado pela CUF para fazer um estudo prospectivo sobre Angola.

Visitaram-se algumas destas escolas em Espanha (uma das melhores, o IESE em Barcelona), em Itália (ISIDA), na Suíça (IMEDE em Lausanne e CEI em Genève) e em França (INSEAD em Fontainebleau). Fizeram-se os contactos necessários e ficou por estabelecer apenas definitivamente quem (instituição estrangeira) daria nome à nossa escola e zelaria pela qualidade do ensino (destinado, como é de uso, a gestores já com experiência de vida profissional) e quais os grupos além do Grupo CUF que a patrocinariam, num esquema semelhante ao do INSEAD. Chegou a falar-se com o Grupo Espírito Santo. E falou-se também com o então secretário de Estado da Indústria que mostrou, com sensibilidade, a maior abertura para o projecto, o cobriu de elogios, reconheceu a sua importância e prometeu, ele próprio – não se incomodassem os industriais com isso –, realizá-lo através do INII (Instituto Nacional de Investigação Industrial). Acabou aqui o projecto. Só se voltou a falar em algo de semelhante já nos anos 80, com a criação do MBA da Universidade Nova. Mas com tudo se ganha experiência. Tudo acarreta ensinamentos: a proximidade de membros do governo ou o seu conhecimento de projectos que possam vir a assumir uma certa importância ou a dar relevo a quem os promove (como era o caso) é sempre perigosa, podendo mesmo tornar-se mortal para os projectos.

O outro projecto, ligação e acompanhamento dos trabalhos do Hudson Institute (HI), pôs-me em contacto não apenas com mais uma, mas com variadíssimas personalidades, diferentes entre si, mas todas com recortes fascinantes. O Hudson Institute era dirigido por Herman Kahn, futurologista algo polémico (autor de "O ano 2000"), mas seguramente um génio, rodeado de pessoas igualmente invulgares. Recordo um colombiano, Bob Panero, e Stillmam, o estrategista do HI que prestava colaboração à Rand Corporation e ao Pentágono. Pessoas inteligentes e brilhantes nem sempre dão bons conselhos. Estávamos em plena guerra do Vietname e a Rand e o Hudson Institute advogavam os bombardeamentos do Laos que foram o desastre que se sabe e só acrescentaram – talvez definitivamente – às dificuldades do exército americano.

Não era o caso do estudo recebido pela CUF sobre Angola. Elaborado num prazo reduzido por equipas constituídas por profissionais de alto nível, competentes em variados domínios, que tinham percorrido Angola em todas as direcções e que produziram, no final, um vasto repositório de análises e sugestões de carácter inovador. Deixaram-me para sempre a certeza de que Angola – administrada por gente competente – poderia transformar-se num grande e próspero país. Das sugestões de maior porte recordo a construção de uma barragem no Zaire, no ponto em que 10% das águas dos rios de todo o mundo – tal é o caudal do Zaire, só superado pelo Amazonas – correm entre estreitas gargantas, bastante a montante da foz. Poderia produzir-se energia a preços mais baixos do que os do Canadá, compatíveis com o tratamento do minério de alumínio que existe em Angola. Ou a existência de uma área, perto do litoral, maior do que toda a Califórnia, irrigável facilmente, com clima semelhante, com terras aptas a produzirem produtos agrícolas para todo o mundo, em condições imbatíveis de preços.

Como curiosidade, vou referir o destino do estudo. Foi entregue ao governo pela CUF – era, aliás, esse o seu destino previsto inicialmente. A CUF não tinha estado mais do que a suprir, generosamente, a falta de iniciativa e de imaginação do governo. Então, como agora. Os governos, mesmo mudando os regimes, não mudam assim tanto; iniciativa e imaginação nunca são o seu forte. A comprová-lo, o estudo foi completamente esquecido. Claro que foi uma experiência que eu não esqueci e da qual retirei as devidas ilações.

Foi no então Fundo de Fomento de Exportação (FFE), agora ICEP com competências mais alargadas, de 1970 até final de 1973.

O Fundo de Fomento de Exportação era um organismo público, equiparado a Direcção-Geral mas com autonomia financeira e administrativa, dependente dos Ministérios das Finanças, da Economia e do Ultramar. Na verdade, na dependência do subsecretário de Estado de Comércio, com tempo e vocação para se interessar por ele.

O convite para a presidência do Fundo partiu do então subsecretário Dr. Alexandre Vaz Pinto e do secretário de Estado, Dr. Xavier Pintado. Teve a concordância do Dr. Jorge de Mello para um período de "empréstimo" com uma duração pré-fixada de três anos. Mais tarde, depois da revolução, mereceu de um economista de esquerda (aliás funcionário do FFE) a menção, em livro publicado, de constituir mais uma prova de como o governo fascista da época e grupos económicos capitalistas se entreajudavam na consolidação do chamado capitalismo monopolista.

Junto o Dr. Alexandre Vaz Pinto ao número das personalidades cujo contacto sempre muito próximo durante aqueles anos resultou em grande e merecida admiração. A sua capacidade de orientar e delegar foi, seguramente, uma das causas da transformação radical que o organismo sofreu e que ainda hoje é recordada.

Contrariamente a outros serviços públicos, o FFE dispunha de receitas próprias: uma taxa (avultada) cobrada sobre a importação de automóveis (chamava-se a taxa do Fundo de Fomento), cujo produto se ia acumulando ano após ano sem que a actividade do organismo (na altura quase que limitada a algumas participações em feiras e a apoios financeiros à publicidade institucional a produtos tradicionais da exportação portuguesa) conseguisse originar despesas ao mesmo nível. Era claramente um método errado de financiar, com o qual o Dr. Silva Lopes quando ministro das Finanças acabou, integrando as receitas e as despesas do Fundo no Orçamento do Estado. Mas que foi muito útil quando se quis transformar o organismo, tornando-o mais actuante. Nunca faltaram recursos financeiros.

Sem a existência da maior parte dos constrangimentos financeiros dos outros serviços públicos, conseguiu-se recrutar o pessoal indispensável. Criaram-se grupos de trabalho suficientes para cada um se especializar no seu sector de exportação dos que tinham sido predefinidos como prioritários para actuação do Fundo, ampliou-se a rede de delegações no estrangeiro e reorganizaram-se, vocacionando-as exclusivamente para o apoio local aos exportadores e para acções de promoção das exportações (separando-as da promoção turística que é outro "negócio"), e definiram-se novos instrumentos de intervenção e de apoio directo às empresas privadas, etc.

Sobretudo, actuou-se – e actuou-se mesmo no concreto. Não ficámos pelas intenções nem pelos instrumentos criados que depois se não aplicam. Claro que nem tudo foi possível fazer. Já no final, no rescaldo de uma desvalorização da libra esterlina, propôs-se a criação de uma garantia de câmbios a ser suportada pelo Fundo, proposta chumbada pelo Banco de Portugal, não muito propenso a inovações. Propôs-se também a criação do instrumento "contratos de desenvolvimento para a exportação" que, levado à apreciação do Ministério das Finanças, foi substancialmente alterado em relação à sua formulação inicial, extremamente simples.

Mas nos aspectos em que havia autonomia do organismo, ela foi usada até ao limite do possível. Como exemplo que passados todos estes anos até eu acho temerário, em 1973 o Fundo de Fomento de Exportação abriu um escritório em Varsóvia, na dependência da delegação de Viena de Áustria, com conhecimento a nível governamental apenas do subsecretário de Estado do Comércio, com grande escândalo do então ministro dos Negócios Estrangeiros que tomou conhecimento do facto já consumado.

Esta passagem por um organismo público foi vantajosa para mim, pela experiência de contacto aprofundado com um meio completamente diferente, como é o do serviço público, e também agradável, porque o serviço público – não obstante o prejuízo material que sempre envolve – tem o encanto de nos fazer sentir úteis à comunidade – quem já o prestou desinteressadamente sabe perfeitamente disso. A experiência por que passei tornou-me advogado da movimentação – temporária – de quadros do sector privado para o sector público, especialmente para o preenchimento dos lugares de gestão dos serviços, com o que julgo se melhoraria substancialmente a qualidade dos métodos utilizados.

No dia 2 de Janeiro de 1974 apresentei-me ao Eng.º Álvaro Barreto, administrador-delegado da Setenave na qual, no termo do "empréstimo" a que atrás aludi, tinha sido colocado como administrador-delegado adjunto. Do Eng.º Álvaro Barreto, como uma das pessoas cujo contacto me "marcou", falarei mais adiante. Passei, portanto, no grupo CUF, da área de responsabilidade do Dr. Jorge de Mello, para os domínios do Sr. José Manuel de Mello. Estas palestras têm que ver com experiência. Tenho de confessar que a experiência que adquiri de Setenave como empresa, ou da área de construção e reparação naval, como sector, não foi muita, apesar de em meados daquele ano, quando o Eng.º Álvaro Barreto transitou para a Lisnave ter assumido eu o lugar de administrador-delegado.

Mas ganhei outro tipo de experiência, menos profissional, mais pessoal, mas que a minha sempre ávida curiosidade anotou como muito variada e valiosa – a do convívio, difícil, algumas vezes conflituoso, com o mundo operário numa época de incertezas e agitação. Com o "picante" – que lhe deu uma certa especificidade – de a má organização do partido comunista na Margem Sul ter deixado entregues a Setenave e a Lisnave à extrema-esquerda (a doença infantil do comunismo, como Lenine lhe chamava): às brigadas revolucionárias do partido revolucionário do proletariado (PRP-BR) na Setenave e UDP na Lisnave, dois movimentos de orientação imprevisível.

Foi um local de eleição para apreciar a facilidade com que massas consideráveis de trabalhadores são levadas a tomar determinadas atitudes e a proceder de certas formas, quer manipuladas do começo até ao fim, quer até, atingido certo ponto, em movimento que se torna a partir daí espontâneo, já sem manipulação explícita, numa dinâmica imparável.

Neste segundo caso enquadraria o sequestro da administração no estaleiro, iniciado durante negociações salariais como forma de pressão, autoalimentando-se o entusiasmo da quase totalidade dos trabalhadores concentrados na porta do estaleiro com a revista de todos os veículos que entravam e saiam e entretendo-se com discussões entre si sobre o que haviam de fazer a seguir. Terminou em dois minutos, ao fim do dia, com a visão à distância de uma pequena coluna militar vinda de Setúbal que nem chegou a entrar no estaleiro.

O primeiro caso (trabalhadores manipulados do começo ao fim de uma manifestação) é exemplificado pela visita do presidente da Câmara de Comércio da República da Rússia, Sr. Pitrovanov, ao estaleiro. Vinha, na sua comitiva, também a primeira cosmonauta soviética e o presidente da Associação de Amizade Portugal-URSS que tinha tomado a iniciativa do convite. É costume dos estaleiros hastear a bandeira da nacionalidade de visitantes ilustres. Apesar do período revolucionário, não foi fácil encontrar uma bandeira da União Soviética. Mas encontrámo-la, embora de dimensão mais reduzida do que o normal, e hasteámo-la à entrada. Passado algum tempo, desapareceu a bandeira, escamoteado por trabalhadores da extrema-esquerda, menos apreciadores do grande país, nessa altura, ainda a vanguarda do movimento proletário internacional.

E quando o convidado chegou, além de não haver bandeira, foi envolvido por centenas de trabalhadores hostis, gritando o seu protesto pela visita. Receámos pela sua segurança. Acabamos por conseguir tirá-lo de dentro do carro, fizemos uma pequena exposição no auditório sobre o estaleiro e conduzimo-lo numa visita rapidíssima às instalações, sempre perseguidos por trabalhadores em fúria. Durante o almoço, na Estalagem da Quinta das Torres para maior tranquilidade, já mais recomposto, o nosso convidado teceu considerações muito agrestes relativamente aos nossos proletários e quanto à falta que nos fazia uma Sibéria qualquer para lhes dar destino.

Retribuiu o convite e encontrei-o de novo na União Soviética. Mais tarde, voltou a Portugal e alguém na FIL o reconheceu como tendo sido o responsável pela KGB na Alemanha Oriental durante a sangrenta repressão de 1957.

Outro episódio – este pitoresco – ocorreu durante uma cerimónia relativa à conclusão da primeira das fases de construção do primeiro grande petroleiro feito na Setenave, um navio de cerca de 300 mil toneladas de arqueação bruta destinado ao grupo Thyssen. Na presença daquele gigante de aço, numa doca planeada para construir e reparar os maiores navios do mundo, recebi do representante do governo na cerimónia, um secretário de Estado, a sugestão de reconverter a Setenave à construção de barcos de pesca de que o país carecia urgentemente. E perguntava-me ele quantos, ao mesmo tempo, se poderiam construir usando a capacidade daquela doca...

Falei antes de trabalhadores em grupo manipulados com toda a facilidade por quem os sabia manipular. Faltou-me dizer que a violência das massas assim condicionadas nada tinha que ver com a atitude dos trabalhadores contactados individualmente ou em pequeno grupo que nunca deixaram de nos tratar com respeito. E até de pedir conselhos e de dar explicações para atitudes tomadas pelo conjunto de trabalhadores.

Sem prejuízo de que, na saída do estaleiro, o meu carro era sempre revistado. E depois, no fim de semana, claro, treinavam tiro de pistola metralhadora no descampado do estaleiro, não viesse a ser necessário chegar a vias de facto com os capitalistas ou seus representantes.

Em Abril de 1975, com um grupo de quadros da Setenave, tive de viajar ao Brasil para iniciar negociações sobre a venda de graneleiros à Docenave, subsidiária da estatal brasileira de mineração. Recebi a indicação de que não deveria regressar pois estaria decidida para breve prazo a nacionalização dos estaleiros e um escritório do grupo, no Rio de Janeiro, dar-me-ia o apoio necessário.

A CUF tinha alguns projectos no Brasil, mas tinha muito mais pessoas pedindo e esperando apoio do que a capacidade para o dar. Num país estrangeiro, sem recursos, procurei, pelos meus próprios meios, arranjar emprego. O primeiro foi numa metalomecânica dos arredores do Rio. Valeu-me para isso a empresa estar em negociações com a francesa Luchaire e eu falar francês, o que é relativamente raro no Brasil.

Em novembro, consegui uma colocação melhor, na Editora de Guias LTB, como director superintendente da Divisão de Publicações de Comércio Exterior, no âmbito de um projecto que terminaria na criação de uma grande "trading". A Editora de Guias LTB é uma empresa que já foi conhecida em Portugal – fundou as Páginas Amarelas que mais tarde vendeu à ITT.

O principal accionista era um brasileiro americano de S. Luís do Maranhão, de nome Gilberto Huber. Um homem singular. Teve um papel importante na revolução de 64 e penso que daí, do seu envolvimento com o regime militar, tenha resultado o quase monopólio que detinha na produção e distribuição de listas telefónicas no Brasil.

A dimensão da LTB correspondia à produção de listas telefónicas e outros tipos de guias em todo o Brasil. Era uma empresa de vendas. Considerada na altura a maior empresa de vendas do Brasil (o que não é pouco) com mais de um milhar de vendedores espalhados pelo Brasil inteiro. Dirigida por vendedores em praticamente todas as áreas, inclusive a financeira. Todas as funções na empresa estavam referenciadas a vendas e todas as pessoas percebiam como rendimentos apenas comissões, calculadas numa base anual. O ordenado mensal era um avanço – retirada, na terminologia LTB – e, no final do ano acertavam-se as contas. Para mim, foi um mergulho profundo em vendas, área que não me era desconhecida desde os tempos da Compal, mas que nunca tinha visto assumir tanta importância, a ponto de se desvalorizarem excessivamente todas as outras. Mesmo o desenvolvimento, no qual melhor caberia marketing do que vendas, era assumido por vendedores.

Tinha vendedores demais. Vendedores vivem, geralmente, acima das suas posses, despendendo antecipadamente ganhos futuros. Essa psicologia transposta para uma empresa dá inevitavelmente maus resultados. Que foram ocultados com os ganhos extraordinários associados à queda da inflação até 1975 e exacerbados com o retomar dos aumentos de preços a partir daí, assumindo configuração preocupante com a aceleração da inflação nos anos subsequentes.

Mesmo assim, ainda tentou diversificar para o exterior. Cheguei a viajar para o Irão, para o Líbano (ainda em guerra) e para a Costa do Marfim, com vista ao negócio de montar a produção de listas telefónicas que não existiam naqueles países. Com o Gana chegou a iniciar-se o estudo de um projecto de natureza diferente, interessante do ponto de vista especulativo, mas sem conteúdo prático assinalável: criar uma publicação pan-africana, retomando um projecto iniciado pelo ex-presidente N'Krumah e apoiado pela União Soviética. Visitámos uma gráfica gigantesca que tinha sido fornecida pela Alemanha Oriental, para esse fim, ainda no tempo de N'Krumah, mas praticamente parada por falta de sobressalentes.

Em 1978, a LTB iniciou o seu processo de "downsizing", eliminando operações distantes geograficamente e outras que se afastavam do "core business": listas telefónicas. Quando me transmitiram a indicação de que encerrava dentro de pouco tempo, fiz algumas contas e apresentei uma proposta ao próprio Gilberto Huber, oferecendo um preço que pagaria num prazo relativamente curto, para o trespasse do estabelecimento correspondente à minha Divisão, incluindo a utilização dos títulos que eram propriedade da LTB. Daria, ao fim de alguns anos, opção à LTB para, se o quisesse, pelo mesmo valor corrigido, reaver o que tinha cedido. Instantaneamente, o Gilberto Huber reagiu, chamando-me e respondendo que, se era negócio para mim, também seria para ele. E foi assim que falhou a oportunidade de me tornar empresário no Brasil. Verifiquei mais tarde, já nos anos 90, que as publicações vocacionadas para a promoção do comércio exterior era tudo o que tinha restado do império da LTB, além de uma gráfica de média dimensão.

Por alturas de 1979 o Sr. Manoel Boullosa que eu não conhecia, quis ter um representante em S. Paulo. Tinha interesses numa sociedade de investimentos, Brasilinterpart, ligada à Federação de Comércio do Estado de S. Paulo (era o tempo do Zizinho Papa Jr.) e designou-me seu representante. Fui também administrador em algumas sociedades participadas pela Brasilinterpart. Mais tarde, convidou-me para, deixando definitivamente a LTB, trabalhar em São Paulo para ele, designadamente no Banco Pinto de Magalhães. Éramos dois administradores-delegados (no Brasil, directores superintendentes): o Nuno Fernandes Tomás e eu. E o banco, naquela época tinha duas agências apenas: Rio de Janeiro e São Paulo.

Foi o início de uma colaboração com o Sr. Manoel Boullosa que tem, nas minhas recordações, um significado muito especial. Tão especial como o próprio Sr. Boullosa, um empresário criador e um grande comerciante, dotado de intuição e imaginação prática extremamente desenvolvidas, com capacidade invulgar para motivar. Não é, seguramente, um gestor, apesar de gostar de intervir pessoalmente na gestão. Aliás, ele aprecia saborosamente as pequenas (nem sempre) confusões que as suas intervenções provocam.

São Paulo, ainda mais do que o Rio de Janeiro, foi uma grande lição de humildade para os portugueses (sobretudo empresários e quadros) que depois da revolução foram para o Brasil. Regra geral convencidos da sua superior experiência e formação, imaginavam-se num país subdesenvolvido em todos os aspectos, designadamente no empresarial, ao nível do que pareciam indicar as estatísticas. Mas o Brasil é um país muito diverso, cheio de assimetrias e desigualdades, e precisamente nestes lugares encontram-se empresas de dimensão e sofisticação internacionais. Tivessem os portugueses emigrado para o Norte ou Nordeste do Brasil e teriam prestado serviço ao Brasil à altura das suas pretensões.

No centro de S. Paulo, onde se concentra a actividade bancária e onde passei a viver as horas de trabalho, circulam talvez mais PhD vindos de universidades americanas, por metro quadrado, do que em qualquer outra cidade do mundo. A sofisticação do sistema financeiro brasileiro só tem para comparação a do americano. Este primeiro contacto com banco (do lado de dentro do balcão), até por ser um banco muito pequeno que vivia da captação de, também pequenos, nichos de mercado, foi uma experiência nova e muito rica em novos conhecimentos. Num banco da dimensão daquele não existe a diferenciação de funções de um banco grande, organizado por departamentos. Tem de se fazer tudo o que caiba num banco ser feito, ao mesmo tempo que se acompanham as alterações diárias da regulamentação do Banco Central do Brasil. Banco no Brasil, grande ou pequeno, "é fogo", para usar uma expressão local.

Em finais de 1981, o Sr. Boullosa entendeu voltar a dar atenção a interesses seus em Portugal e convidou-me para assumir a Bertrand (nessa altura, editora, livrarias, gráfica e distribuidora de livros e publicações). Era uma oportunidade para voltar que não perdi. Mantive a posição de administrador no banco e regressei em 1982 a Portugal como vice-presidente e administrador-delegado da Bertand. Mais tarde, quando deixei de ser administrador do banco, mantive vínculo ao Brasil como administrador de uma editora de S. Paulo, a Difel.

A situação da Livraria Bertrand era má em 1982 e má continuou por muitos anos. Os escritórios situavam-se na Venda Nova, junto à gráfica, nas proximidades da Cometna e da Sorefame, numa zona marcada pela frequência de conflitos laborais. Também a Bertrand os teve enquanto não desactivou a gráfica e a distribuidora de publicações e não transferiu a administração para Lisboa.

A actividade editorial e livreira tem o seu encanto. Mas a vida da empresa era completamente dominada pelas dificuldades financeiras que implicavam constantes negociações e renegociações com os bancos e com a Segurança Social. Como acontecia com muitas outras empresas, o objectivo empresarial verdadeiramente importante era a sobrevivência, na expectativa da mudança de condições gerais que encaminhassem a economia portuguesa para a recuperação e estabilidade.

Este período de vida profissional, de readaptação à dimensão e natureza dos nossos problemas, não foi fácil. Recém-saído de um grande país, com as suas dificuldades no curto prazo, mas com perspectivas à dimensão dos seus recursos, onde a sensação é a de que toda a gente cabe sem a necessidade de empurrar ou desalojar os outros, não foi fácil a adaptação à dimensão reduzida do nosso pequeno país.

Ao deixar, em finais de 1984, a Livraria Bertrand, a sua actividade corrente era já viável, em termos financeiros, e estava concluído e firmado um acordo com os principais credores que – não surgindo obstáculos inesperados de futuro – deixariam a empresa, lentamente, proceder à sua própria recuperação, o que tem vindo a acontecer até agora.

Depois de um período em que, como economista, trabalhei como consultor do Ministério de Comércio e Turismo, recebi, do Eng.º Álvaro Barreto, designado para ministro da Agricultura, o convite para, como um dos seus secretários de Estado, integrar o X Governo Constitucional, o primeiro governo do Prof. Cavaco Silva.

Aceitei, movido sobretudo pela curiosidade de saber como funcionaria um governo e também muito pelo gosto de trabalhar de novo com o Eng.º Álvaro Barreto. Subavaliei, reconheço agora, os inconvenientes, designadamente o que uma função governativa pesa na vida familiar.

A colaboração que prestei ao Engº. Barreto, não me compete a mim avaliá-la, mas eu não posso deixar de o incluir no grupo das pessoas a quem mais devo pela riqueza do contacto que com ele tive e pela sua imaginação, capacidade de trabalho e estilo de gestão descentralizada que gostaria de saber imitar mas não sei. O Eng.º Barreto conseguiu como ministro gerir com a mesma eficácia com que se gere numa empresa privada – e posso assegurar que a coisa pública não propicia muito esse tipo de performance.

O pelouro que me coube, com a designação de "secretário de Estado da Alimentação" tinha que ver com as empresas tuteladas pelo Ministério da Agricultura no âmbito da industrialização e comércio de produtos agrícolas, com as organizações de agricultores, com os organismos de coordenação económica subordinados ao Ministério da Agricultura e com alguns institutos públicos. Além disso, substituía o ministro nas reuniões de Conselho de Ministros e foram muitas vezes porque a presença dele em Bruxelas, na primeira fase da nossa adesão à Comunidade Económica Europeia, era constante. O que deu para satisfazer largamente a curiosidade que referi e tirar conclusões.

O trabalho que se realizou enquanto fiz parte do governo foi trabalho do governo, para o qual contribui como pude, fonte de experiências bem interessantes, algumas, mas não mo posso atribuir. Em termos gerais, ficou-me um conhecimento melhor do funcionamento da máquina administrativa do Estado – que, não obstante as muitas dedicações que nela se encontram, não entusiasma ninguém – e de um sector da vida económica do país, igualmente frustrante em muitos aspectos.

Fazer parte de um governo, mesmo como secretário de Estado, deve implicar um certo gosto pela política, disponibilidade para a integração na vida partidária e resignação a que os objectivos na sua actuação sejam subordinados a conveniências políticas. Tendo embora opiniões políticas claras e feito, em cada altura em que isso me é solicitado, as opções correspondentes, faltam-me todos os outros requisitos. Mesmo a filiação em partido político que hoje detenho, fi-la bem mais tarde, já longe dos seus maiores sucessos, simplesmente para deixar marcada simpatia pelos esforços feitos em sentido que achei correto.

Satisfeita a curiosidade a que aludi, saí, em bem com a minha consciência mas sem pena. Com grande e justificada alegria da família. Nessa altura convidou-me o Sr. Manoel Boullosa para novo período de colaboração, de novo na livraria e editoras e também como administrador de uma sociedade financeira – Sonacin – que ele pretendia transformar em sociedade de investimento. Gorou-se esse projecto, iniciado numa altura em que já havia sociedades de investimento a mais neste País e com o convite formulado pelo Eng.º Faria de Oliveira para presidir à Sociedade Financeira Portuguesa, então empresa pública, iniciou-se nova fase de prestação de serviço público.

A Sociedade Financeira Portuguesa era, tal como a Caixa Geral de Depósitos, uma instituição especial de crédito. Criada no decurso da guerra colonial para tornar possíveis e mais ágeis certas operações financeiras, manteve-se muito além do seu termo, agora, evidentemente sem qualquer utilidade específica diferenciada.

A minha missão consistia em prepará-la para ser privatizada, depois de transformada em instituição de crédito normal, como instituição dentro dos tipos previstos na lei geral, preservando, para o Estado duas importantes participações financeiras: a do Banco Itaú, segundo banco privado brasileiro, em que a SFP detinha 8% do capital votante, e a da Soporcel, empresa controlada maioritariamente pelo Estado através da SFP que era o seu maior accionista português e da CGD.

A SFP foi, no final de 1990, transformada em Banco de Investimento ainda com a natureza de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos e, publicado o decreto-lei autorizando a sua privatização, transformada em sociedade anónima. As participações acima referidas foram, causando certa polémica, vendidas ao Banco Pinto e Sotto Maior a preço de custo numa operação de engenharia financeira concebida pelo secretário de Estado das Finanças da altura – Dr. Elias da Costa – para transferir mais-valias da SFP (onde prejudicavam a operação de privatização elevando desmedidamente o preço) para o BPSM que delas bem carecia.

A operação de privatização parecia ter corrido bem para o BPSM para onde o Tesouro tinha também transferido as acções da SFP. O valor oferecido pelo grupo de José Manuel de Mello, apesar de ser o único concorrente, foi cerca de 1/3 superior ao valor da avaliação feita pelo City e pelo Manufacturers. Mas, mais tarde, encontrou-se uma operação de garantia a uma importação que, por lapso não tinha sido inscrita nas contas de ordem do balanço do banco (embora lá figurasse a contragarantia dessa mesma operação) com o valor de um milhão de contos, prestada ao grupo COPAZ-IBEROL que – logo a seguir à privatização da SFP – entrou em incumprimento. O grupo comprador do banco e o BPSM, este por indicação do Estado, decidiram recorrer a arbitragem – alegando o primeiro deficiência na informação prestada – e incluir nela uma segunda garantia, esta devidamente contabilizada prestada também à Iberol.

Como resultado dessa arbitragem, o grupo comprador foi indemnizado pelo BPSM em cerca de 4 milhões de contos, afinal o sobrepreço pago na privatização. Nem o ex-presidente da SFP, nem qualquer dos ex-administradores que aliás permaneceram no banco, depois de vendido, foram alguma vez ouvidos, durante o processo arbitral. O que deve ser inédito. E leva a pensar, sem que, evidentemente, o possa provar, que foi propositado. Se tivessem sido ouvidos, poderiam ter esclarecido que, nos contactos prévios com os representantes de qualquer dos interessados, foram respondidas – com verdade – todas as questões postas. A existência de uma contragarantia, evidenciada devidamente no balanço, inspira perguntas óbvias. Que também os auditores que a deveriam ter cotejado com a garantia respectiva não fizeram. Mas em Portugal ainda não se pedem responsabilidades a auditores.

Não lamento as consequências do descaso do BPSM pelas consequências da arbitragem. Pelo contrário. Ainda bem que não fui ouvido, se daí resultou a compensação arbitrada. Acho que nas condições complexadas em que foram feitas as privatizações em Portugal, sem se explicitar que o seu objectivo primeiro deveria ser o de pôr empresas – que são sempre património nacional, qualquer que seja o seu dono – na mão de quem as sabe gerir, isto é, tirar delas proveito para o País, na forma de emprego, salários, lucros para reinvestir, divisas, etc. e não o de fazer encaixe, foi até bom que se reduzisse o preço pago pelo banco. Do ponto de vista do que se produz com ele, o dinheiro, qualquer dinheiro, sempre está melhor em mãos privadas do que no Estado.

Não estava no meu projecto de vida outra experiência pública. Mas insistências que eu entendi dever atender fizeram-me aceitar o lugar vago de vice-presidente do IPE, no âmbito de um processo que daí a meses se completaria de mudança de equipa. Não foi pacífica a minha entrada, a ponto de eu ter tomado a resistência manifestada como pretexto para desistir e só a intervenção do primeiro-ministro, no último momento, resolveu os problemas criados. Que voltaram a exacerbar-se antes da referida mudança de equipa, perto da assembleia-geral, tentando evitar-se a minha designação como presidente. Com grande entusiasmo, usando vários recursos bélicos e conseguindo simpatias que classifico como extravagantes, apesar de compreender quais as motivações envolvidas.

Foi a altura em que passou para a comunicação social, com grande destaque, o caso Iberol-Copaz em versão que culpabilizava exclusiva e totalmente o ex-presidente da SFP. Repare-se que se tratava de um lapso contabilístico, reparável por correcção de preço da SFP, como efectivamente foi. Acontece que é fácil, infelizmente, levar a comunicação social, com uma falta crónica de matéria, a interessar-se por qualquer assunto, especialmente se lhe puder dar um ar de escândalo (alguém supostamente enganou alguém, por exemplo – aliás a ideia que se pretendia dar), mas é igualmente simples saber-se quem (e porquê) inspirou esse interesse. A comunicação social tende naturalmente a ser séria. Daí o poder afirmar sem margem para erro que a origem da campanha de imprensa sobre o caso Iberol-Copaz é a mesma das dificuldades iniciais de entrada no IPE.

O que se passou no IPE durante os dois anos em que fui presidente do seu conselho de administração é do conhecimento geral. Foi amplamente publicitado e comentado. Mas vou tentar ir um pouco mais atrás, desde a origem do IPE até às razões do que foi feito.

O IPE nasceu da necessidade de aliviar os bancos nacionalizados de um número enorme de participações accionistas e de as concentrar numa única empresa com a finalidade de as gerir. Cerca de 1300 as que inicialmente constituíram o chamado "universo IPE", nessa altura ainda Instituto de Participações do Estado. Algum tempo depois conseguiu-se reduzir esse número a menos de uma centena. Foi trabalho das primeiras equipas que dirigiram o IPE que assim ia manifestando uma saudável tendência para desaparecer. Mas este tipo de instituições não se deixam desaparecer facilmente. São os próprios quadros, as pessoas que neles trabalham, que lhes encontram outras finalidades, mais ou menos improvisadas, e que fazem todos os esforços para os perpetuar. Foi também assim com os organismos de coordenação económica, nascidos durante a Segunda Guerra Mundial e que só foram extintos no X Governo Constitucional.

Quando ingressei no IPE (já tinha deixado de ser Instituto de Participações do Estado e também Investimentos e Participações do Estado, SARL para assumir a identidade nova, já sem ligação com as suas origens, de Investimentos e Participações Empresariais, SARL) tinha-se encomendado um estudo ao SRI, com o propósito de definir o que deveriam ser os objectivos e a missão do IPE. Na vida empresarial normal, costuma ser ao contrário: criam-se as empresas para obter cumpridos certos objectivos cuja natureza o justifique. Mas, neste caso tratava-se de conseguir substância que justificasse a própria existência da empresa. Posta em causa pelo Governo, quando decidiu retirar a Brisa, a Secil e a Marconi do IPE, eliminando as suas únicas fontes de receita com alguma importância e tornando, de facto, inviável a operação corrente do IPE.

Constituída a nova equipa que geriu o IPE durante dois anos, foi proposto ao governo e aprovado em Conselho de Ministros um plano de actuação do IPE em que se previa a venda de todas as participações que não pertencessem a dois sectores que se considerava que temporariamente o IPE devia manter, por razões bem definidas: ambiente e cooperação, além de capital de risco.

Foi-se fazendo essa venda, com uma certa diligência, por razões que não têm nada que ver com ideologia ou objectivos de longo prazo, mas principalmente pelo peso que certas participações representavam para o IPE, agora sem meios suficientes para lhes dar apoio financeiro. Vale a pena, como exemplos, referir a Cometna, a UTIC, a AEP, a Severo de Carvalho. Ao mesmo tempo cumpria-se o programa do governo. Era um dos casos em que o necessário e o racional se juntavam.

O programa de governo prescrevia a redução da presença empresarial do Estado na economia. De facto, salvo excepções, não parecia fazer sentido essa presença na nossa economia, já bem recuperada, na altura.

Um Estado moderno como o Estado português não está seguramente presente na área empresarial para aliviar de encargos os contribuintes com os lucros originados nos negócios que faça: o Estado português não faz e não deve querer fazer negócios. Além disso, obviamente não os sabe fazer – tem-no demonstrado exaustivamente. A cobrança de impostos com a contrapartida da prestação de serviços à comunidade – isso sim, o Estado devia sabê-lo fazer e bem. Mas não é propriamente um negócio.

A presença do Estado na área empresarial só se percebe quando haja uma razão bem definida, geralmente temporária: são os projectos de alto risco, os que envolvem investimentos muito avultados e carecem de alavancagem e pouco mais. O lucro, também objectivo das empresas estatais, visa aqui mais garantir um mínimo de eficácia e assegurar que o Estado não se vale da sua capacidade financeira para concorrer deslealmente com o sector privado do que promover acumulação de riqueza.

O IPE é o Estado. Travestido de empresa ou não, é o Estado. Devia, portanto, sair, e depressa, dos negócios em que não haja razão clara e bem definida para neles permanecer. Quando essa razão exista, deve ter consciência da sua validade temporal limitada e preparar a sua saída, abandonando quanto antes a posição embaraçosa de ser simultaneamente autoridade reguladora e agente económico, por vezes, não poucas, no mesmo sector.

Foi esta uma experiência riquíssima, pela variedade de problemas e de situações, algumas bem absurdas e de onde não se conseguiu, até hoje, sair. Exemplo paradigmático deste tipo de casos é o dos diamantes de Angola onde, sem qualquer legitimidade para isso, pela teimosia de querermos estar presentes, já não teimosia do IPE – e estamos apenas remotamente presentes e em condições que diria humilhantes –, têm-se perdido milhões de contos: para cima, bem para cima de uma dezena. E onde se perdeu, por ignorância, ainda no governo PSD, a oportunidade que houve de remeter para privados – que têm e podem usar de outros meios – o encargo de se lhe substituir. Apesar da sugestão clara dada pelo próprio sócio estatal angolano.

Não é que com a idade você aprenda mais coisas; você aprende é a ocultar o que ignora.

Millôr Fernandes in "A Bíbila do Caos"

A saída do IPE marcou o fim dos primeiros 40 anos de experiência. Seguiu-se-lhe um ano sabático que fiz questão de me atribuir. Ainda dentro dos 40 anos, tema deste conjunto de depoimentos que me coube iniciar, o regresso à SFP, agora Banco Mello. Já fora dos 40 anos, o regresso à profissão de economista que há muito tinha deixado de ser, para ser sobretudo quadro e administrador de empresas.

O Negócios agradece à família de António Amaro de Matos a cedência deste documento para publicação