Notícia

As histórias da Caixa Geral de Depósitos

Os últimos 17 anos do banco público são a "matéria-prima" do livro "Caixa Negra", do jornalista do Negócios Diogo Cavaleiro, que chega às livrarias a 4 de Julho. A história da CGD mistura-se com a do país. E o "fantasma" da privatização esteve sempre por perto.

A medida não constaria no documento final assinado com o Governo português. Teixeira dos Santos, então ministro das Finanças, e o primeiro-ministro José Sócrates manifestaram-se contra a intenção da troika e conseguiram negociar com os credores. O caminho a seguir seria a venda da área seguradora e a alienação das participações financeiras em empresas. A história é contada no primeiro capítulo do livro "Caixa Negra", do jornalista do Negócios Diogo Cavaleiro, que será lançado a 12 de Julho na Livraria Ler Devagar, em Lisboa.

Nesta obra, são revisitados os factos históricos em torno da CGD nos últimos 17 anos. "O meu objectivo foi fazer um registo do que se passou para perceber em que é que a Caixa foi diferente dos outros bancos", explica o autor. Entre os momentos descritos estão os financiamentos considerados polémicos, as participações financeiras que o banco foi tendo em várias empresas e os negócios "ruinosos", que agora estão a ser investigados na comissão de inquérito parlamentar. "A Caixa não era só um banco, era um grupo. Acabava por ter influência em imensas questões. Tinha muitas ramificações", afirma. E com que objectivo estava o banco público no capital de empresas como a PT, a NOS ou a Cimpor? Queria os dividendos ou tinha intenções políticas? Houve momentos em que a segunda opção prevaleceu, responde o autor. A venda da participação no capital da Cimpor, por exemplo, foi "assumidamente uma decisão política".

Mas também há "muitos negócios polémicos que levantam dúvidas". Entre eles, estão os financiamentos ao BCP. Ainda assim, garante Diogo Cavaleiro, todos os grandes bancos "estiveram expostos a determinados financiamentos que depois correram mal". Aí, a Caixa não foi única. O que faz a sua diferença no sistema financeiro português é sobretudo a função que assumiu de estabilizador. Esse é, aliás, um dos argumentos utilizados pelos defensores da CGD na esfera do Estado. Entre eles está a maioria das anteriores administrações do banco. A Caixa impediu "que houvesse uma questão sistémica, tendo em conta o estado em que estavam os outros bancos", refere o jornalista. Ajudou outros bancos e cedeu liquidez a instituições financeiras mais pequenas, como aconteceu com o Finantia.

Depois há o lado que liga a CGD aos portugueses. Nascida em 1876, a Caixa é vista pelas pessoas como "um banco delas" e como uma instituição financeira segura, por ser do Estado, diz. Há a ideia de que "uma liquidação estará mais afastada". No fundo, "é uma visão de refúgio". Embora, sublinha o autor, já tenhamos percebido que, "com as regras europeias, as nossas percepções podem ser um bocadinho alteradas". No livro, o jornalista salienta que não pretende apontar o dedo a ninguém. Aqui, o que interessa, é apenas contar a história.

Diogo cavaleiro

Diogo cavaleiroCaixa Negra

Oficina do Livro

263 páginas, 2017

Capítulo 1

A Caixa e a privatização

que não chega mas queima

25 de Abril de 2011. 19 dias depois do pedido de assistência financeira a Portugal. 37 anos após a revolução que retirou Portugal da ditadura e que desencadeou um movimento de nacionalizações. Chega, nesta data, ao Largo do Rato o primeiro esboço do memorando de entendimento vindo do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu. Vinham várias ideias para o corte da despesa e para o aumento da receita do Estado, acompanhadas de notas sobre a preservação da estabilidade do sector financeiro e a necessidade de reduzir a carteira de crédito. E uma indicação: a Caixa Geral de Depósitos deveria ser privatizada.

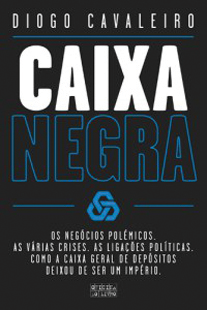

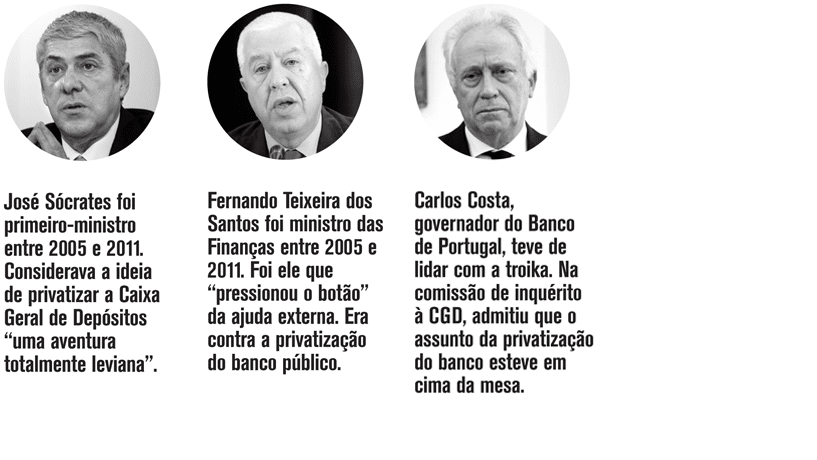

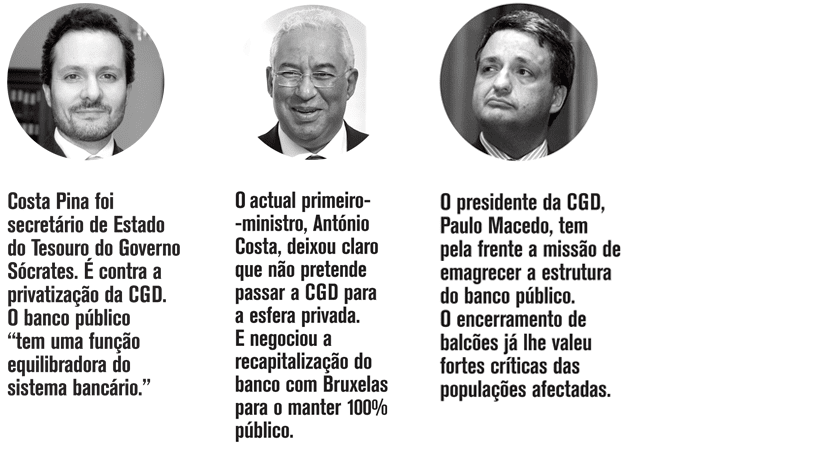

Do lado do PSD havia acolhimento. "O Estado deve manter a maioria do capital da Caixa, mas precisaremos de dispersar uma parte de novo capital por pequenos aforradores, em bolsa", defendia Pedro Passos Coelho na primeira metade de 2011. Do lado do PS/Governo demissionário, havia oposição. "Numa economia aberta como a portuguesa, ter um banco público como a CGD é absolutamente estratégico", dissera o secretário de Estado do Tesouro e Finanças, Carlos Costa Pina, em 2008.

Em 2017, o agora administrador executivo da Galp repete-o: "Quando era confrontado com essa conversa, houve uma coisa que sempre disse: se a questão se colocasse, não seria comigo. Sairia primeiro, quem quisesse fazer que a fizesse."

Costa Pina não era o único a ter esta ideia no Governo. O ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, era contra a privatização. O primeiro-ministro, José Sócrates, igualmente: "Seria uma aventura totalmente leviana."

Com a oposição do Executivo demissionário, a privatização saiu do memorando e não constava no documento final negociado no Largo do Rato (PS) e na Rua de São Caetano à Lapa (PSD) e que acabou por ser assinado a 17 de Maio de 2011. Foi preciso haver negociação e cedências. O banco estatal tinha direito, só para si, a um artigo no memorando de entendimento.

O antigo BPN, nacionalizado, era o único que também tinha esse privilégio. Esse, sim, com seta para sair da esfera pública.

"A estrutura do grupo estatal CGD será racionalizada, de forma a aumentar a base de capital da sua actividade bancária central, conforme seja necessário. Espera-se que a CGD aumente o seu capital até ao novo nível requerido por via de recursos internos ao grupo, e que melhore a governação. Tal incluirá a definição de um calendário mais ambicioso para a já anunciada venda do negócio segurador, de um programa para a alienação gradual de todas as subsidiárias non-core e, se necessário, de uma redução das actividades no estrangeiro."

Foi com estas orientações que a administração da instituição financeira de capitais exclusivamente públicos, com o discreto ex-vice-governador José de Matos à cabeça logo a partir de Julho de 2011, teve de lidar. A privatização, total ou parcial, não era uma das tarefas. À administração da CGD nunca chegou esse encargo, nem um estudo nesse sentido.

Mas não é segredo que, para algumas personalidades do PSD, era uma hipótese a colocar-se.

O polémico António Borges, que foi director europeu do FMI, que fora vice-presidente do partido e que acabou a trabalhar com o Governo de Passos Coelho, era um dos defensores da privatização.

No entanto, o programa do PSD para as eleições de 2011 previa que, durante a vigência do memorando de entendimento, não haveria abertura parcial do capital social a investidores privados. "Tal prejudicaria o alinhamento da sua política de crédito em função das prioridades estratégicas para a política económica, na medida em que poderia provocar um conflito de interesses mais imediato do accionista privado."

Mas, para depois da saída da troika, haveria possibilidades de privatizar, segundo o mesmo programa. A CGD poderia "ser levada à bolsa, a fim de dispersar uma parte minoritária do seu capital social, dentro dos objectivos estratégicos de uma maior eficiência, redução do potencial de interferências políticas e contributo para a redução da dívida pública do Estado e o reforço dos seus rácios de capital. Nenhum accionista a título individual deverá deter uma participação de capital votante superior a um nível a fixar, numa óptica de dispersão accionista". Em linha com o que pensava o líder do partido, Passos Coelho.

Só que os sociais-democratas não estavam sozinhos no Governo. Ao seu lado tinham o CDS, contra a opção. Eram precisas cedências também aqui. Era necessário um acordo entre os dois partidos. A posição sobre a CGD era uma linha vermelha para os centristas. A privatização nunca aconteceu nem esteve no programa de Governo. Nem antes da troika nem após a sua saída. Aliás, em 2015, quando PSD e CDS se juntaram para o novo acto eleitoral na Coligação Portugal À Frente, não se fala em privatização da Caixa mas apenas na maximização "do apoio ao tecido empresarial, com particular destaque para as empresas exportadoras e produtoras de bens e serviços transaccionáveis, bem como o empreendedorismo e a inovação, sobretudo nas PME".

Sobre a venda a privados já nada constava. Não era um plano que unia os dois partidos.

Por isso, nunca terá havido um plano concreto, fechado, em cima da mesa para a privatização. Mas havia conversas, discussões: em 2012, o Expresso avançou que a privatização parcial tinha sido um tema de debate numa reunião de avaliação entre a troika e o Ministério das Finanças, liderado por Vítor Gaspar. A ideia passava por colocar 20% da CGD nas mãos de investidores institucionais (empresas, fundos, etc.) e outra parcela idêntica no público em geral, através da entrada em bolsa. A maioria do capital ficava no Estado. O Jornal de Negócios também tinha informações idênticas em Março de 2012: havia sectores do Governo de Passos Coelho que eram favoráveis à alienação de parte do capital da CGD a privados. Não avançou.

Um ex-administrador considera que a questão da privatização não se sentia no dia-a-dia da Caixa. Foi uma posição que se colocou apenas na época da troika, defende. "Está localizada num programa e numa determinada data." Tanto na comunidade financeira como na opinião pública, a hipótese da privatização não colhe, considera. E não afecta o trabalho diário. Segundo este ex-gestor da CGD, a crise pós-2011 veio provar que a existência de um banco forte e público estabiliza o sistema, o que está em linha com o que é defendido pelos socialistas. Na fase da troika, quando Portugal enfrentou dificuldades, a CGD esteve lá, lembra.

A eventual vontade de privatizar o banco não chegou à instituição. Vinha de Washington, Frankfurt e Bruxelas, mas nunca saiu do Terreiro do Paço para a João XXI.

A espada que sempre existiu

Aquela não foi a primeira vez que o tema veio ao de cima. Nem a última. A saída da CGD da esfera pública é uma ideia antiga que nunca colheu frutos. Mesmo em 2017 continua a ser tema de debate político e de acusações partidárias.

"O que o PSD e o CDS escondem é que [queriam que] a Caixa Geral de Depósitos deixasse de ser pública."

A afirmação é de Jerónimo de Sousa, num encontro do PCP, em Fevereiro de 2017. A data podia ser diferente e o representante do partido poderia ser outro, porque a acusação não é nova e foi repetida inúmeras vezes, nomeadamente por ocasião da comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da CGD e à gestão do banco, iniciada em Julho de 2016 e que se estendeu até 2017.

Mas o PCP não está sozinho. O PS faz as mesmas acusações: o deputado socialista João Paulo Correia já considerou que a própria realização do inquérito parlamentar é "um ataque político que tem como pano de fundo a privatização da Caixa". "Foi sempre isso que esteve no horizonte de PSD e CDS."

Na comissão de inquérito à CGD, o PS foi falando da privatização como uma intenção da troika. Uma das perguntas feitas ao governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, foi a de tentar perceber se a troika quis mesmo, nas avaliações ao programa de ajustamento, avançar para a privatização do banco público. "Ouça, durante uma negociação com a troika, é natural que surjam ideias mais ou menos afastadas do que é o interesse nacional", respondeu Carlos Costa.

"O dispositivo europeu que impôs a venda do Banif é o mesmo que amanhã virá a exigir a privatização da Caixa Geral de Depósitos. E tudo será feito em nome do suposto interesse dos contribuintes portugueses", posiciona-se o Bloco de Esquerda, através de Mariana Mortágua, igualmente em declarações no Parlamento.

Os centristas dizem que nunca defenderam a privatização.

"Em nenhum Governo ou programa de Governo em que o CDS-PP participou foi, sequer, referida como hipótese alguma dispersão de capital da Caixa Geral de Depósitos em bolsa ou alguma operação que, parcial ou maioritariamente, tendesse para uma privatização dessa instituição", frisou, no referido inquérito parlamentar, o centrista João Almeida.

O PSD tem palavras de Durão Barroso, em 2001, antes da sua vitória nas legislativas, a defender uma privatização parcial da Caixa e da RTP, depois repetidas por Passos Coelho.

A privatização da CGD não é, contudo, apenas uma ideia do passado para a qual se olha no presente. Há quem continue a defendê-la.

A Comissão Europeia prossegue o caminho em que aponta para a saída do Estado dos capitais da Caixa. Lamenta, aliás, que tal não tenha acontecido. Na avaliação que faz ao pós-programa, apresentada a 21 de Novembro de 2016, Bruxelas traz a lume o tema. "No caso da CGD, uma mais profunda racionalização do banco, possivelmente acompanhada de passos concretos em direcção à privatização total, poderia ter ajudado a reduzir os riscos contingentes para o Estado e a promover a concorrência no sector bancário."

Dois dias depois, o Governo socialista liderado por António Costa, e apoiado pelo BE, PCP e PEV, veio esclarecer que não era sua intenção avançar para esse processo.

"Uma Caixa pública, capitalizada e que financie a economia é um grande desafio para a Caixa e para o Estado Português, que saberemos vencer", nas palavras do então secretário de Estado do Tesouro e Finanças, Ricardo Mourinho Félix. Não foi a única vez que o Governo quis frisar que a Caixa é para ficar nas mãos do Estado.

Quando, a 24 de Agosto de 2016, o ministro das Finanças Mário Centeno anunciou o acordo com a Comissão Europeia para a recapitalização da CGD de um máximo de 5,1 mil milhões de euros, houve uma referência clara: "O envelope de recapitalização acordado mantém a Caixa 100% pública."

Aliás, na explicação, Centeno realçou que mesmo a participação dos privados na compra de obrigações a serem emitidas pela CGD não trará consequências a nível da privatização.

O Estado fica autorizado a injectar até 2,7 mil milhões de euros no banco, um montante que seria apurado para cobrir imparidades que tivessem de ser constituídas e que ficou reduzido a 2,5 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo que essa injecção de capital seria feita, o Estado teria de ir ao mercado vender títulos de dívida a investidores, obrigações que serviriam para cumprir rácios de capital.

Inicialmente, o compromisso seria realizar uma emissão de 500 milhões de euros, juntando-se outros 500 milhões de euros (depois diminuídos a 430 milhões) até 18 meses mais tarde. "Tal emissão ocorrerá junto de investidores privados.

O instrumento financeiro a emitir não será convertível em acções da CGD, assegurando-se a manutenção da mesma como um banco integralmente público", assegurou Mário Centeno na referida conferência de imprensa de Agosto de 2016.

O Estado só foi autorizado a colocar 4,16 mil milhões de euros de dinheiro público (com a redução da injecção estatal, o valor usado foi de 3,9 mil milhões) na Caixa porque a Comissão Europeia acredita que, se os accionistas fossem privados, injectariam também esse capital. É por esse motivo que o Governo se congratula pelo facto de não ter sido considerada uma ajuda do Estado.

"O plano de negócios apresentado por Portugal prevê uma transformação estrutural da CGD e permitirá ao banco tornar-se rentável a longo prazo. A nossa apreciação revelou que o Estado português, enquanto accionista único da CGD, investe nas mesmas condições que um proprietário privado estaria disposto a aceitar", declarou a comissária europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, em Março de 2017, quando deu o aval final à operação de capitalização do banco público pelo Estado. Mesmo não estando em cima da mesa a venda do banco a privados, os trabalhadores continuam a mostrar-se contra qualquer tentativa.

"Privatizar a CGD é crime nacional". "Vender a Caixa é vender Portugal". São cartazes que o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC) tem expostos mesmo à frente da sede, à saída do túnel da João XXI, em Lisboa. A alienação do banco a privados não é uma aventura em que os órgãos representativos do banco público estejam dispostos a entrar.

Na História da Caixa Geral de Depósitos 1974-2010, de Pedro Lains, publicada em Maio de 2011, a pertinência da privatização era tema nas entrevistas feitas aos ex-presidentes do banco público. "É interessante notar que todos os presidentes, desde 1976, incluindo o actual [que, à data, era Fernando Faria de Oliveira], se mostraram contra a eventual privatização, total ou parcial, da Caixa. A privatização surge recorrentemente na opinião pública nacional como uma medida que levaria a ultrapassar aquilo que por vezes é visto como um óbice ao bom andamento dos negócios da Caixa. Quem a defende são os que pensam que a Caixa ainda sofre de mais da interferência dos Governos, mais nuns períodos do que noutros, e que por isso deveria ser ainda mais autonomizada", escreve Pedro Lains no livro.

Para quê um banco público?

Costa Pina avança com vários motivos para manter um banco de grande dimensão como a CGD na esfera pública.

"Acho que é absolutamente essencial dispor de um banco público porque tem uma função equilibradora do sistema bancário. Não há um sector mutualista e cooperativo forte e robusto, à semelhança do que acontece em Espanha, Alemanha e mesmo na França."

A função de equilíbrio é um dos aspectos referidos por várias personalidades ligadas à CGD: os restantes bancos poderão ter tendência para seguir as suas comissões, taxas e afins.

Para além disso, o sistema bancário português não tem um sector mutualista e uma banca cooperativa forte. Esses bancos, como não são susceptíveis de serem comprados, têm um comportamento de equilíbrio do sistema. Em Portugal, o mutualista Montepio e o cooperativo Crédito Agrícola têm redes expressivas, mas a quota é reduzida.

Outro aspecto referido por quem defende a manutenção do banco na esfera pública passa pela ligação ao país – o que impede a saída das instituições em alturas difíceis.

Como quando, em Junho de 2011, o Deutsche Bank em Portugal optou por deixar de ser um banco de direito nacional e passou a ser uma sucursal do grupo alemão.

Afastou-se do risco português. O espanhol Popular tomou a mesma decisão, em 2017. O Barclays abandonou o país, vendendo a actividade bancária ao Bankinter.

Outro aspecto: o Estado, tendencialmente, consegue financiar-se a custos mais baixos, pelo que conseguirá ser mais paciente na espera de retorno accionista. Os privados são mais exigentes, querem lucros mais rapidamente, argumenta um gestor que esteve nos dois campos (público e privado). Mas é certo que, sendo público, é preciso ser definida a missão e os segmentos em que vai actuar.

Um banco público também é um refúgio. "A Caixa deve actuar no sistema financeiro como qualquer outra instituição.

Agora tenho plenamente presente a natureza do accionista e, portanto, tenho também consciência de que em determinados momentos a Caixa acaba por funcionar ou como instituição de refúgio ou como fonte de financiamento da economia. E isso resulta da natureza do accionista", disse o ex-presidente da CGD Carlos Santos Ferreira nas entrevistas a Pedro Lains.

Ao mesmo autor, o também ex-líder da Caixa Vítor Martins considerou que, "pela sua dimensão, e por ter o Estado como accionista, o papel da Caixa é, acima de tudo, o de ser referência e garante de ancoragem aos interesses nacionais".

Antes de ter estado na presidência do banco, entre Setembro de 2004 e Julho de 2005, Martins chegou a ser defensor da privatização do banco. Abandonou essa ideia "depois de ter compreendido profundamente o que era a instituição e o seu potencial de valor estratégico para o Estado, para a sociedade, para a economia e para o sistema financeiro".

Mas Vítor Martins sublinha, no livro de Lains, que o banco "não deve ser um instrumento dócil ao serviço de interesses político-partidários". E, aqui, entra-se nos argumentos pró-privatização.

Quem a defende acredita que a Caixa foi permeável a influências políticas: é mais fácil para um governante manipular um gestor de um banco do qual o Estado é o accionista único do que tentar convencer um gestor de uma entidade privada.

Por outro lado, segundo disse Carlos Santos Ferreira a Pedro Lains, a ideia de privatização "oscila consoante a conjuntura". "Quando se está numa fase de expansão, privatiza-se a Caixa, quando não se está, não se privatiza a Caixa", frisou. Privatizar dá dinheiro ao accionista.

Colocar parte do capital do banco nas mãos dos privados representa receita imediata para o Estado. Mas também a perda dos dividendos (embora, nos anos da crise, entre 2010 e 2016, eles nunca tenham sido distribuídos).

Mas quão diferente dos outros é a CGD? A investigação da Autoridade da Concorrência iniciada em Junho de 2015 acusou 15 bancos por suspeitar de uma prática concertada na oferta de crédito à habitação, ao consumo e a empresas.

Não foi o estatuto público que evitou que a Caixa também se visse envolvida na investigação.

Outra questão é, precisamente, a concorrência. A ideia de privatização é antiga e os concorrentes são, por vezes, quem fala dela. Nomeadamente em épocas de expansão, em que a Caixa consegue captar capital estatal com facilidade.

Há, por exemplo, declarações públicas de Fernando Ulrich, do BPI, e de Horácio Roque, falecido líder do Banif, a defender que o banco público não estava no mercado como os outros porque tinha sempre o dinheiro dos portugueses para receber quando houvesse dificuldades. Não se falava sempre na privatização, mas criticava-se a concorrência estatal. Ontem e hoje. "Gostariam que a RTP tivesse um conjunto de subsídios muito significativos e que concorresse com a SIC?", atirou Nuno Amado, líder do BCP, em entrevista ao Expresso em Fevereiro de 2017.

Mais atrás, quando a crise chegou, em 2009, a CGD ajudou. "A crise veio demonstrar que é de boa prudência manter uma grande unidade bancária controlada pelo Estado", defendia, naquele ano, e em contraponto, o então presidente executivo do BES, Ricardo Salgado. Antigos gestores da Caixa e ex-governantes apontam nesse sentido: a existência de um banco público foi importante quando o

Estado deixou de conseguir financiar-se junto de investidores internacionais. Também foi a solução para gerir o BPN aquando da nacionalização, em 2008. E de ajuda a outras instituições, como o Finantia.

Há um outro factor que diferencia a CGD das restantes entidades bancárias. Os outros bancos sofrem alterações accionistas. O BPI, depois de estar dividido por vários accionistas, passou, em 2017, a ser controlado pelo Caixa-Bank. O BCP, com a Fosun como principal accionista, já muito distante está da guerra accionista da década passada. O BES não existe enquanto tal. A CGD continua igual.

Ou melhor, a privatização da CGD nunca avançou. Mas a CGD não é a mesma. Fala-se apenas da actividade bancária. Porque a sua área seguradora, que representava cerca de um terço do mercado, deixou de ser controlada pela Caixa. E as participações em empresas privadas foram igualmente alienadas. O império perdeu alguns reinos.

Essas alienações estavam inscritas no memorando de entendimento. Em 2011, a troika e os principais partidos acordaram que a redução da estrutura do grupo público tinha de acontecer. Foi o que resultou da negociação depois de o PS se ter recusado a discutir a privatização do negócio core, a actividade bancária de concessão de crédito e recepção de depósitos.

Não havia indicações específicas de quais as participações a vender, mas foram várias aquelas de que a CGD se desfez na gestão de José de Matos: PT, Zon, Cimpor, o grupo hospitalar HPP e a Fidelidade são os principais exemplos. Também a organização da gestão teve de mudar: o banco público passou a ter um presidente da administração diferente do presidente executivo. Era uma aproximação ao modelo das sociedades cotadas, com capital privado.

Assim, ficou uma Caixa pública, emagrecida, que, contudo, tem de respeitar regras dos privados. Os nomes dos gestores são alvo do mesmo escrutínio do que os privados junto do Mecanismo Único de Supervisão, em que o Banco Central Europeu é o pilar central. Mas não só: a lógica estratégica assumida é a de um banco privado.

"Portugal apresentou um plano de negócios sólido, em vigor até ao final de 2020, para assegurar a rentabilidade a longo prazo do banco. Este plano será levado a cabo por uma equipa de gestão recentemente nomeada, que foi aprovada pela entidade supervisora. Identifica e dá resposta às actuais fragilidades da CGD e assegurará uma transformação estrutural do banco. Em especial, o banco irá reforçar a sua solvabilidade e gestão dos riscos, implementar medidas profundas de redução de custos, adaptar as suas infra-estruturas operacionais nacionais, modernizar a sua estrutura comercial nacional, reestruturar as suas operações internacionais e reforçar o seu modelo de governação.

Esta transformação estrutural deverá permitir que o banco regresse a uma situação de rentabilidade em 2018, garantindo que Portugal receba um retorno do seu investimento em condições de mercado, em conformidade com o que seria aceite por um investidor privado", assinala o comunicado de 10 de Março de 2017 da Comissão Europeia, em que foi dada luz verde à injecção de 2500 milhões de euros na instituição financeira.

Paulo Macedo, o presidente que passou a liderar a CGD em Fevereiro de 2017, também assume publicamente a nova lógica. Na conferência de apresentação de resultados de 2016, onde foram reportados prejuízos de 1859 milhões de euros, o ex-ministro da Saúde do Governo de Passos Coelho foi questionado sobre o fecho de balcões em regiões que podem ficar desguarnecidas de instituições financeiras e sem o banco público que as substituía.

"A Caixa deve prestar o serviço público, por isso vai ter isso em atenção. Mas se ficássemos onde todos os outros não queriam ficar, então, a Caixa não sairia, de certeza, dos seis anos de prejuízos que teve." A afirmação do líder da CGD foi repetida: "Que ninguém peça à Caixa para ficar em todos os sítios onde os outros não querem ficar." Mesmo com essa lógica de rentabilidade, Paulo Macedo assumiu que o grupo "procurará mitigar e ver como é que pode agir em localidades que não estejam servidas por outros bancos, de que forma pode encarar a manutenção do serviço".

Um dos traços do plano de negócios aprovado em 2016 e posto em prática no ano seguinte é o aumento de comissões bancárias. "Se pretendermos ter uma Caixa que, no futuro, possa ser lucrativa, não há qualquer outra forma de essa rentabilidade existir" se não houver agravamento, entre outras coisas, das comissões bancárias, sublinhou, igualmente, Macedo em Março de 2017.

Os tratados europeus tratam a propriedade pública e privada de forma idêntica. Desde que os bancos públicos não coloquem em causa os concorrentes privados. E Portugal, na capitalização da CGD em 2017, recapitalizou o banco sob condições de mercado (em que haverá retorno suficiente a compensar a injecção) e não como se a Caixa fosse um banco de desenvolvimento. Assim sendo, não pode ter excepções no que diz respeito à localização das suas agências, por exemplo.

A CGD existe, é pública, mas tem de dar lucros como os outros bancos. Não foi privatizada, mas a lógica que a guia é a mesma dos privados. E daí vêm as críticas políticas e populares.

"Não é indiferente para a Caixa o que se diz dela. Não é indiferente para os clientes nem para os colaboradores.

A tentativa de utilização política sistemática da Caixa pelos partidos, autarcas e outros é uma variável que os outros bancos não têm: também se têm de preocupar com as consequências do que fazem, mas a Caixa tem de se preocupar com as possibilidades de vir a fazer, com o não ter feito, com o por que é que fez em termos mediáticos", comenta Paulo Macedo.

!['Se encontrarmos um parceiro [para a Luz Saúde], IPO é desnecessário'](https://cdn.jornaldenegocios.pt/images/2025-03/img_155x96$2025_03_03_12_29_09_496951.jpg)